" to return to things themselves is to return to that world which precedes knowledge ,of which

knowledge always speaks ."

-maurice merleau-ponty, phenomenology of perception

오늘은 세 번째 이야기, 메를로 퐁티의 지각 현상학에서 한 구절이 제목으로 인용이 되었네요.

사물 그 자체로 돌아가는 것은 지식에 앞서는 ( 그 지식이 형성된 기반이 된 의미이겠지요? ) 그 세계로 돌아가는 것이고

결국 그 세계에 대해서 지식은 항상 말하는 법이다.

whatever we know ,we know from the world that surrounds us.art studies the world ,in all its manifestations,and renders back to us not simply how we see, but we react to what we see and what we know as a consequence of that seeing. the world is the source of all of our relationships ,social and political as well as aaesthetic. art is a part of the world ,not apart from it.

우리가 아는 것은 그것이 무엇이든지, 우리는 우리를 둘러싼 세상으로부터 그것을 알게 되는 것이다.

예술은 그것의 모든 재현에 있어서 (예술이 무엇을 재현하든) 바로 그 세상을 탐색하고 연구하는 것이고 우리에게 우리가 보는 방법만이

아니라 우리가 본 것에 반응하는 것, 그리고 그렇게 봄으로써 결과적으로 알게 된 것까지 우리에게 되돌려준다.

세상은 미학적인 것뿐만 아니라 사회적 그리고 정치적인 우리의 관계의 모든 것의 원천이다

그러므로 예술은 세상과 동떨어져 있는 것이 아니라 오히려 세상의 일부인 것이다.

모마에서 본 그림들을 사진으로 찍었습니다 .그 날 하루에 너무 많은 사진을 찍어서 정작 저녁에 뮤지컬 빌리 엘리어트를 보러 갈 때는

더 이상 카메라를 쓸 수 없게 되었지요. 보람이에게 그 이야기를 했더니 인터넷에 더 좋은 사진이 있는데 왜 일부러 고생하면서

사진을 찍는가 묻더군요. 글쎄, 현장감이라고 할까? 찍는 것이 허용된 미술관에서는 그 느낌을 살리고 싶어서 찍게 되더라

물론 중간에 카메라를 쓸 수 없게 된 이후부터는 그림에 더 집중하게 되는 효과가 있기는 했지요. 그러니 어느 것이 더 좋다고

말할 수는 없지만 그렇게 찍고 나서 여유 있게 정말 다시 보고 싶은 그림들을 보는 방법, 아니면 잘 둘러보고 정말 다시 보고 싶은

그림들만 찍는 방법, 혹은 제 3의 다른 방법이 있을 수도 있겠지만요.

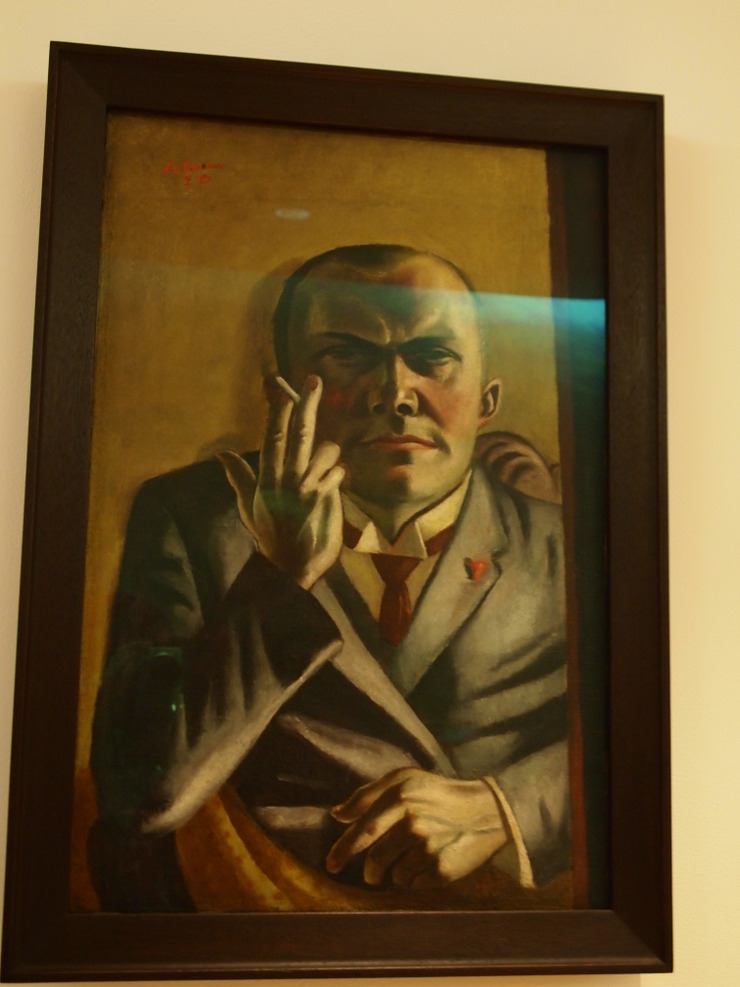

첫 그림은 막스 베크만의 자화상입니다.

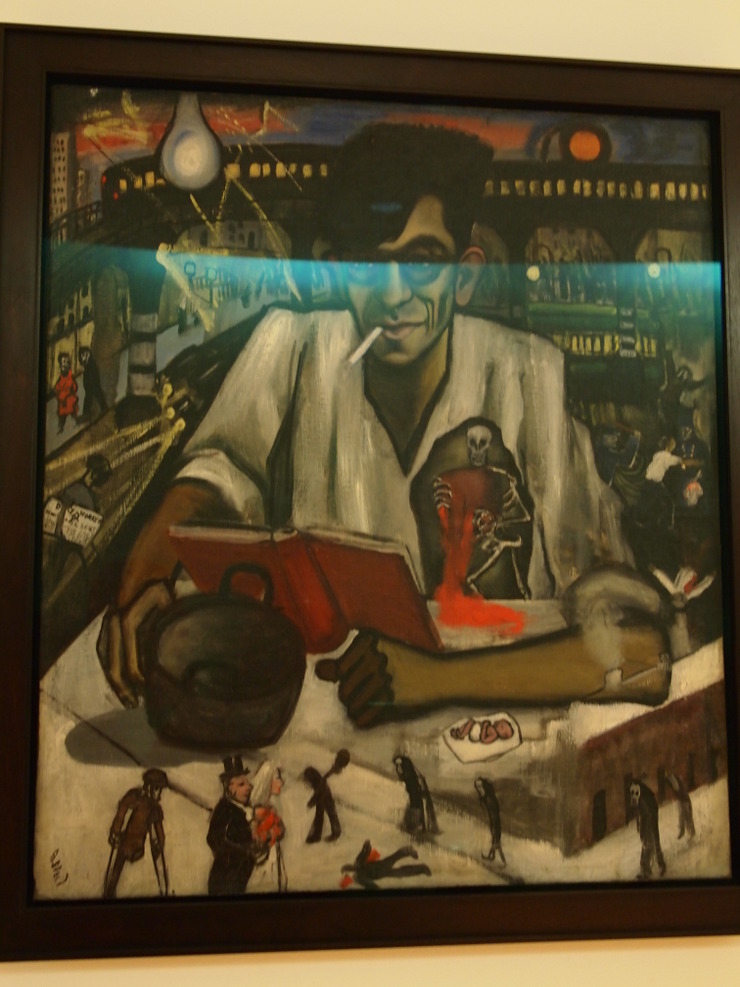

그로츠 혹은 그로스라고 알려진 독일 화가의 작품인데요 그의 이름을 오늘 건축사에서 만나서 놀랐습니다. 다다로 분류된다는 것을

처음 알았거든요. 일산에서 현대 건축사를 겨울 방학동안 다섯번에 걸쳐서 공부하고 있는데 뉴욕에서 현대 건축을 본 것이 현대

건축사 수업을 생생한 현장으로 만들어주는 효과가 있네요.

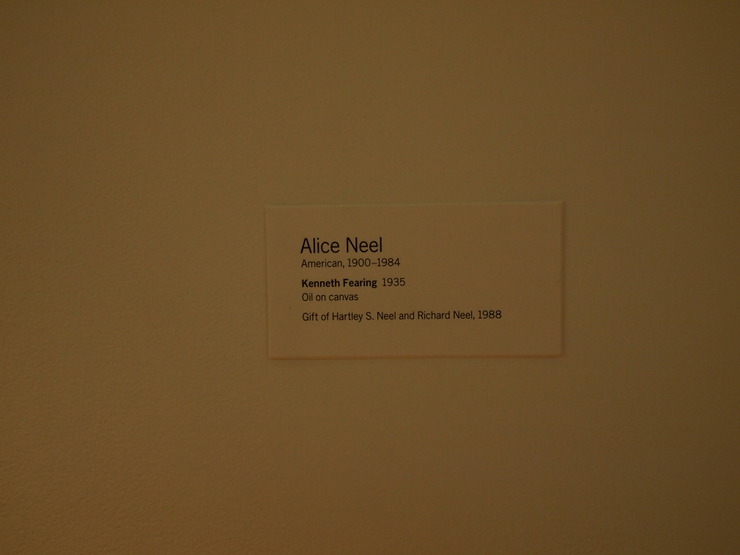

이미 알고 있는 그림은 사진만 찍었고 모르는 화가는 이름을 일부러 찍어왔는데 이것은 everymonth의 캐롤님이 뉴욕에서 있었던

기간중에 미술관을 돌면서 그렇게 친절하게 보여준 것이 도움이 되어서 저도 기억하고 있다가 시도해본 것이랍니다.

한 사람의 선의가 다른 사람들에겐 길잡이가 되는 그런 예라고 할까요?

모마에서 찍은 사진중 5층 전시장을 들어가기 전 복도에 걸린 그림들입니다. 막 시작한 사진 정리라서 우선 세 점만 올려놓았습니다.

이것도 정리해야 하지만 갑자기 관심이 생겨서 읽게 된 도쿄 미술관 산책과 오늘 빌린 르 코르뷔지예와 안도 다다오에 관한 글이

저를 유혹해서 한 번에 여러가지 일을 할 여유가 없네요. 그래도 일단 시작을 했으니 천천히 지난 시간을 기억하면서 그림을 보고

가능하면 마음에 들거나 제게 충격을 준 작품들에 대한 공부도 시작해보면 더 좋은 여행의 after가 될 것 같네요.

회원정보가 없습니다

회원정보가 없습니다