카바레란 말이 갖고 있는 이상한 뉘앙스때문에 도서관에서 카바레에 관한 책을 발견하고 신기해서

목차를 읽어보았습니다. 그랬더니 그 안에 지금 목요일에 읽고 있는 도발-아방가르드의 역사-에서 다루고

있거나 아니면 금요일 모던 타임스에서 다루는 내용들이 빼곡히 들어있어서 빌려왔습니다.

마침 본분을 잊고 사진에만 몰두하고 있다는 말을 들어서일까요? 정말 그렇네, 한 번에 두 가지를 동시에

잘 하기가 어렵구나 ,그래도 첫 정을 몰라라 하고 사진만 갖고 노는 모습은 좀 곤란한 것 아닌가?

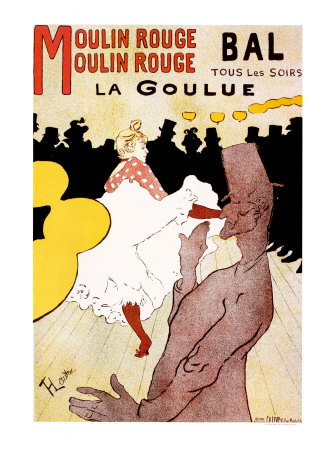

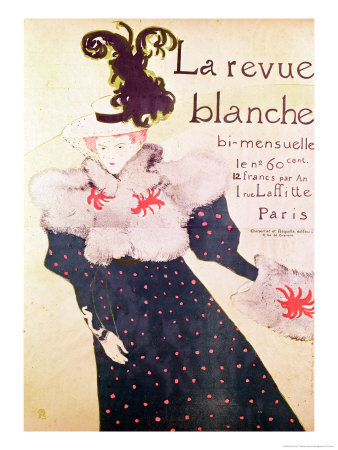

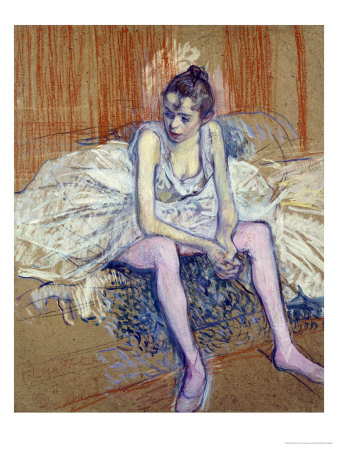

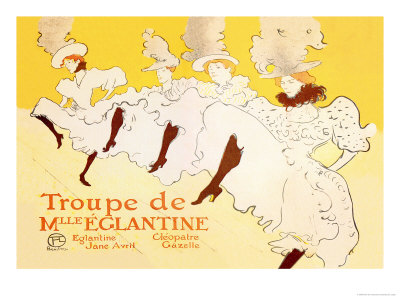

카바레를 읽다보니 당시의 그 공간을 꾸려나가던 사람들의 삶이 상상이 되고 로트렉의 그림이 보고 싶어집니다.

그 책안에 바로 이 인물 아리스티드 브리앙에 관한 글이 잔뜩 있었습니다. 그렇게 만나고 나니

이 포스터안의 그가 달리 보이는 신기한 경험을 하게 되네요. 오랫동안 그는 포스터속의 인물에 불과했는데

지금은 피와 뼈로 이루어진 한 시대를 풍미한 인간으로 바라보게 되는...

만국 박람회를 기회로 파리에 불어닥친 일본풍의 범람, 그것이 이 포스터속에서도 고개를 디밀고 있는 것이

느껴지는군요. 보나르를 읽다가도 그가 일본 판화에 영향을 받아서 색감에 이용하는 장면이 소개되고 있었습니다.

보나르와 로트렉 역시 아는 사이였고요. 그들이 드나드는 카바레에 에릭 사티도 함께 했다고 하는 글을 읽으면서

한 시대를 형성하는 문화에 대해 ,그들이 모여서 만드는 문화에 대해 생각을 하게 되네요.

만들어서 우리에게 배달되는 문화가 아니라 우리 스스로 만들어가는 삶속에서 우러나오는 문화에 대해서

생각을 해보게 하는 글을 이번주 수유 위클리에서 읽었습니다. 스스로 만드는 마을,그 속에서 공동체적

삶을 살아가는 사람들의 이야기, 물론 매일 아름답기만 한 것은 아니겠지요?

스스로를 단련시켜야 하고 스스로의 치부를 자신도 모르게 드러내야 하고 부딪히면서 깨지기도 하고

이상하게 싫다고 느껴서 옆에 함께 하기도 곤란한 사람들을 만날 수 있기도 할 것이고

그런 여러가지들을 뛰어넘는 과정,그 자체가 삶이 아닌가 하는 생각을 하게 만드는 이야기들을 읽으면서

내가 바라는 삶과 내가 실제 살고 있는 삶사이의 거리에 대해서 생각을 하기도 했습니다.

1880년대에 처음 생긴 카바레가 했던 기능을 지금은 잃어버렸고 다른 곳에서는 다른 식으로 변용되어

운영이 되어도 그 정신을 이어받는 다른 공간들이 생겨나지요. 그렇게 변하는 것, 그 와중에서 새로운 것이

첨가되고 혹은 완전히 태를 바꾸어 이어지기도 하는 것, 그것이 인생의 모습이겠지요?

목요일 수업중에 홍대 앞 문화공간에 대한 이야기가 나왔습니다. 가보고 싶다고 하니 대뜸 반응이

나이제한이 있어서 들어갈 수 없다고 하네요. 나이 제한이라니? 나중에 듣고서야 무슨 소리인지 알게 되었는데요

그렇다면 끼리 끼리 놀아야 한다는 의미일까요? 그 분위기를 잘 몰라서 속단하긴 어렵지만요.

로트렉의 포스터 그림들을 보고 있자니 그 시대 사람들의 이 공간에 대한 반응은 어땠을지, 어떤 사람들이

그 곳에 모였을지, 모이는 사람들은 즐거웠겠지만 춤추고 서빙하는 사람들은 어땠을지 그들 삶속으로

상상속에서 함께 들어가는 기분이 되는군요.

관중이 즐겁기 위해서는 누군가 그들을 위해 뒤에서 봉사하는 사람들이 필요하다는 것, 그것이 아니고

동시에 준비하고 동시에 즐기고 그리고 동시에 뒷처리를 하는 그런 문화를 만들어가고 즐기는 아이들이

되려면 어찌 해야 하나, 두 아이들이 어른이 되어서 살아가는 삶에서 스스로 문화를 만들어가는 역량이 있는

아이들로 클 수 있었으면 하는 생각을 간절히 하게 됩니다.

회원정보가 없습니다

회원정보가 없습니다