목요일에 새로 시작한 책이 예술, 서구를 만들다입니다.

![]()

저자는 모나리자 이야기로 시작해서 서구 부르주아 계층들이 신에 대한 관념이 희박해진 시대에

그것을 대신한 정신적 지표로 예술에 그 역할을 맡기게 되었고 미술의 경우 계몽적인 역할을 하게 되었노라고 이야기를 전개합니다.

어떤 부분에서는 수긍이 가는 것도 있지만 어떤 부분에서는 과연 전제를 맞다고 할 수 있는가 고개 갸웃거리게 되는 부분도 있네요.

그래서 이번에는 수업방식을 바꾸어서 발제 위주가 아니라 각자가 일상의 삶에서 미술을 어떻게 접하고 있는지, 미술이 무엇을 주는지

어떤 작품에 끌리는지, 이런 식으로 마음속에 있는 이야기를 끌어내는 방법으로 진행해보면 어떻겠는가 이야기를 꺼냈습니다.

점심을 먹으면서도 이야기는 계속 진행되어 누군가 제게 묻더군요. 선생님은 그림에서 무엇을 주로 보는가 하고요.

저는 색과 빛 혹은 빛의 부재를 보는 편이라고 이야기했더니 자신도 그렇다고 반가워하는 사람과 한참 이야기를 하기도 했지요.

그녀는 르느와르의 그림을 오르세에서 보았을 때 도판에서 느끼지 못한 색감에 반해서 아하 이래서 미술관에 직접 오는 것이

중요하구나 느꼈다고 합니다.

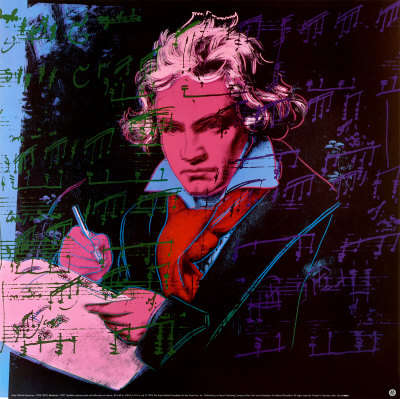

지금 보고 있는 그림은 렘브란트의 부인 사스키아입니다.

세 점이 다 같은 인물이지만 화가가 어떤 식으로 표현했느냐에 따라 느낌이 사뭇 다르지요?

평화를 원하는 시간에는 주로 음악을 듣는 편이라면 인간의 삶에 대해서 생각하고 싶으면 글을 읽게 되더라고요.

그러면 나는 언제 그림을 보는가 생각해보니 뭔가 새로운 기운을 얻고 싶을 때가 아닌가 싶어요.

같은 주제라도 화가마다 붙잡아서 캔버스에 내놓은 결과가 다 다르다는 것, 그런 차이에서 오는 미묘한 변화가

제게 충격을 주고, 신선하게 대상을 새롭게 보게 만드는 그런 시간이 좋기도 하고, 가끔은 그저 새로운 색, 신선한 색, 색의 조화와

어긋남, 선으로 대상을 포착한 순간의 단순하면서도 강렬한 느낌에 끌리기도 하고요.

가끔은 역사책을 읽다가 그 시기의 화가들은 시대를 어떻게 포착하고 그렸는가가 궁금해서 찾아보는 적도 있고요.

그 때 한 권의 책보다 한 장의 그림이 혹은 사진이 더 많은 말을 할 수 있다고 느끼면서 놀라기도 합니다.그래서 초상화를 보는 일은

제게 독서와 무게가 같은 시간이 되기도 하고요,

나는 왜 보는가, 이런 문제에 대해서 각자가 생각하고 있는 마음속 품은 생각을 풀어놓으면 가로지르면서 들어보고

다시 생각해보고 , 그렇구나 느끼게도 되는 시간이 될 것 같아서 그림을 왜 보는가? 라고 제목을 붙였습니다.

여러분은 언제 그림을 보고 싶은지요? 어떤 전시회에 끌리는지요?

아니면 특정 화가의 그림에 집착하는지요? 그것도 아니면 우연히 만난 화가에 끌려서 그 화가의 작품,혹은 그 시대의 작품에

열중해서 보는지요?

사실 그림을 왜 보는가, 이런 이야기는 하고 싶은 말이 많은 주제가 아닐까요?

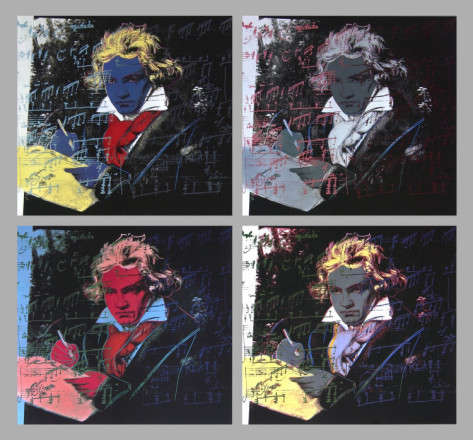

올려 놓은 그림의 순서는 렘브란트, 앤디 워홀, 그리고 폴락의 순이었습니다.

회원정보가 없습니다

회원정보가 없습니다