한국에서의 대학입시를 접고 일본으로 유학을 가기로 결정한 학생이 있습니다.

오늘부터 시작하는 EJU 준비, 그것이 어떤 길이 될지 잘 모르지만 격려하고 싶어서 어제 점심 약속을 하고 만났지요.

미나사키 ( 그 학생의 아이디) 그리고 엄마, 저 셋이서 점심과 더불어 여러가지 가능성을 놓고 이야기를 한 다음

미나사키의 바리스타로서의 실력이 좋다고 집에 가서 커피 한 잔 마시고 가라는 권유를 받았습니다.

이야기 도중 미나사키가 보았다는 만화로 된 버트란드 러셀에 관한 책이 궁금하기도 하고 올해 200권을 목표로 책을 읽겠다고 선언하고

다양한 책을 읽고 계신다는 미나사키 아버지의 서재도 궁금하더라고요. 그래서 커피와 더불어 책의 유혹까지 겹쳐서

집으로 잠깐 놀러갔는데요 역시나 그동안 소문으로만 듣던 책도 읽고 싶었으나 망서리다 놓친 책도 많아서

서재를 구경하는 시간이 많이 걸리더라고요.

최종적으로 뽑아들고 온 책이 7권, 어느 것 하나 뒤로 미루고 싶지 않은 책이지만 한꺼번에 읽기는 어렵고 고민하다가

집에 두고 읽을 책, 도서관으로 가져 가서 짬짬이 볼 책, 아이들과 더불어 읽을 책 골라서 분류를 마쳤지요.

어제 밤에서 오늘 아침까지 손에서 놓기 어려운 책이었습니다.

영화와 그림, 그리고 음악까지 그 사이의 조화와 긴장에 관한 이야기를 풀어 놓은 이 책속의 영화들은 CGV 무비 꼴라쥬 아트 토크에서

저자가 영화관람객들과 나눈 이야기를 책으로 엮은 것이라고 하네요. 그렇다면 이 영화들이 다 개봉작이었단 말이로구나

이 중에서 몇 편 본 것도 있지만 제목만 어렴풋이 들어 본 작품도 있고 처음 들어 본 영화도 있더라고요.

오랫만에 책을 읽고 강렬하게 영화관에 가고 싶다는 생각을 하게 만든 책읽기 시간이었답니다.

일본에 직하지진이 4년안에 일어날 확률이 70%가 넘는다, 후지산이 폭발할지도 모른다는 기사가 나오기 시작하면서

마음속이 복잡합니다. 이미 취직이 결정된 보람이에게 가지 말고 한국에서 다시 취업활동을 하라고 하기도 어렵고

앞날이 어떻게 될지도 모르는 나라로 가라고 말하기도 어렵고, 그래서 아침을 먹으면서 넌짓이 말을 걸었습니다.

엄마가 언제까지라도 밥을 먹여 줄 수는 있으니 가서 아니라고 생각하거나 불안하면 돌아오라고요.

미나사키가 일본 대학에 가는 공부 시작했다고 하니까 보람이가 물어보더라고요. 이런 상황에서 가족들이 일본 대학에 가는 것에

대해 허락했냐고요. 그래서 이야기가 한동안 여러가지로 번지게 되었습니다.

방송국에 취직하고 싶어서 졸업을 한 학기 미룬 보람이의 친한 친구가 있는데 이번 설에 친척들이 왜 그런 결정을 한 것이냐고

하도 물어서 친구가 정말 뭔가 던져버리고 싶은 기분이 들었노라고 했다더군요. 왜 어른들은 그런 마음을 헤아리지 못하고 계속

물어보는 것인지 이상하다고 하길래 걱정하는 마음을 표현하는 방식이 잘 못 된 것이지 마음 자체에는 다른 뜻이 있는 것이 아니지 않을까?

말로 표현해서 좋은 것, 오히려 표현하지 않고 담아두는 것이 좋은 것, 이런 것들이 빛과 그림자처럼 명확한 것이 아니란 것

상황에 맞는 그 때 그 때의 선택이 생각만큼 쉽지 않다는 것을 살아갈수록 새록새록 느끼게 되네요.

한 사람의 경험이 다른 사람의 경우와 비교하기 어렵다는 점은 있지만 사람들이 모여서 서로 이야기하다 보면 전혀 예상하지 못했던

실마리가 보이기도 하는 경우가 생기는 수가 있더라고요. 지난 토요일 대학생인 세 명의 제자와 함께 만날 일이 있었습니다.

그런데 기질도 다르고 처한 상황도 다르고 상황을 풀어가는 방식도 다른 세 아이와 더불어 이야기하다보니 아하, 소리가 절로

나와서 새벽 3시에야 일어선 자리였지만 피로가 덜했습니다.

서로 다른 전공의 대학생들을 만나는 일이 제게도 낯설고도 즐거운 시간이 되었지요. 그 때 문득 든 생각, 음악회때 시간이 되는

대학생들을 초대해서 어린 아이들과 대화하는 시간을 마련하면 자극이 되지 않을까 싶더라고요. 물론 연주를 할 수 있는 기회도

주고 말이지요!!

가족과 20일간에 걸쳐 유럽 여행을 하고 온 남매가 있습니다.

그런데 두 아이들이 여행 이전과 이후가 상당히 달라져서 여행이 한 사람에게 주는 깊은 영향에 대해서 생각하게 하는

계기가 되었지요. 그것이 언제라면 좋다라는 기준점이 있는 것이 아니라, 사람마다 다르겠지만 두 아이의 경우는 뭔가

마음에 일종의 지도가 생긴 느낌이라고 할까요?

그런 지도를 그냥 내버려 둘 것이 아니라 어디로든 뻗어서 형태를 만들어나가도록 돕는 것이 진짜 선생의 역할이 아닌가

생각을 하게 되는 기회가 되었지요. 그래서 아무래도 매일이 그 날 같은 수업이라도 늘 그 날 그 날이 새롭다고 느끼게 되는지도

모르겠습니다.

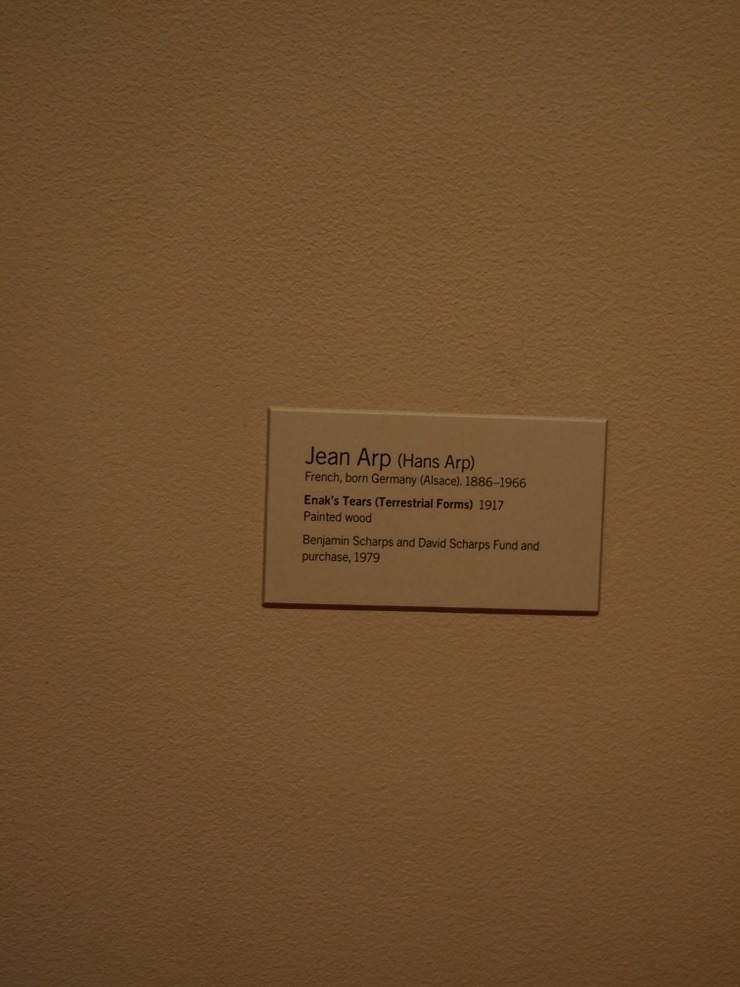

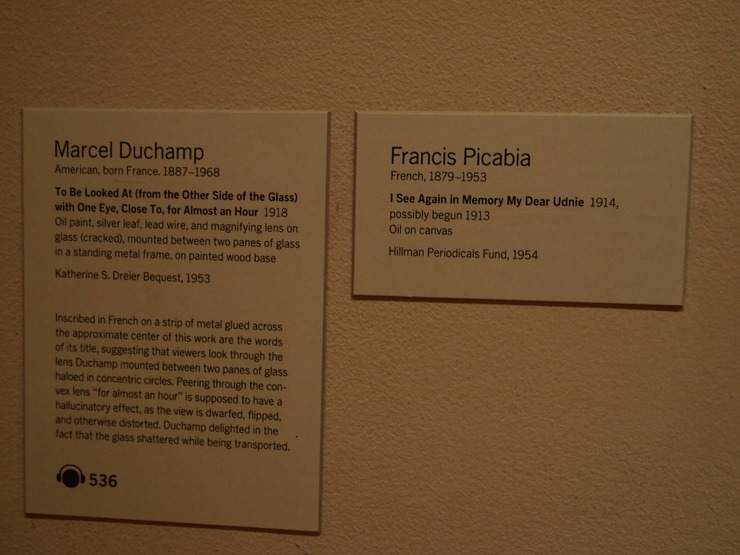

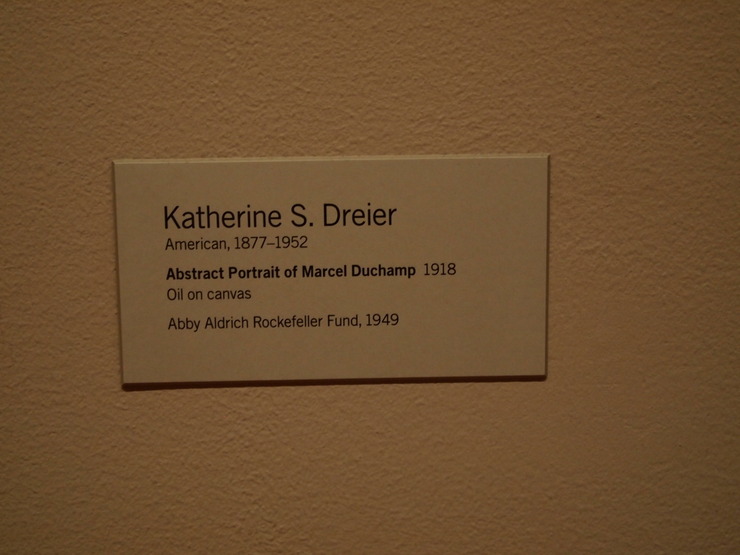

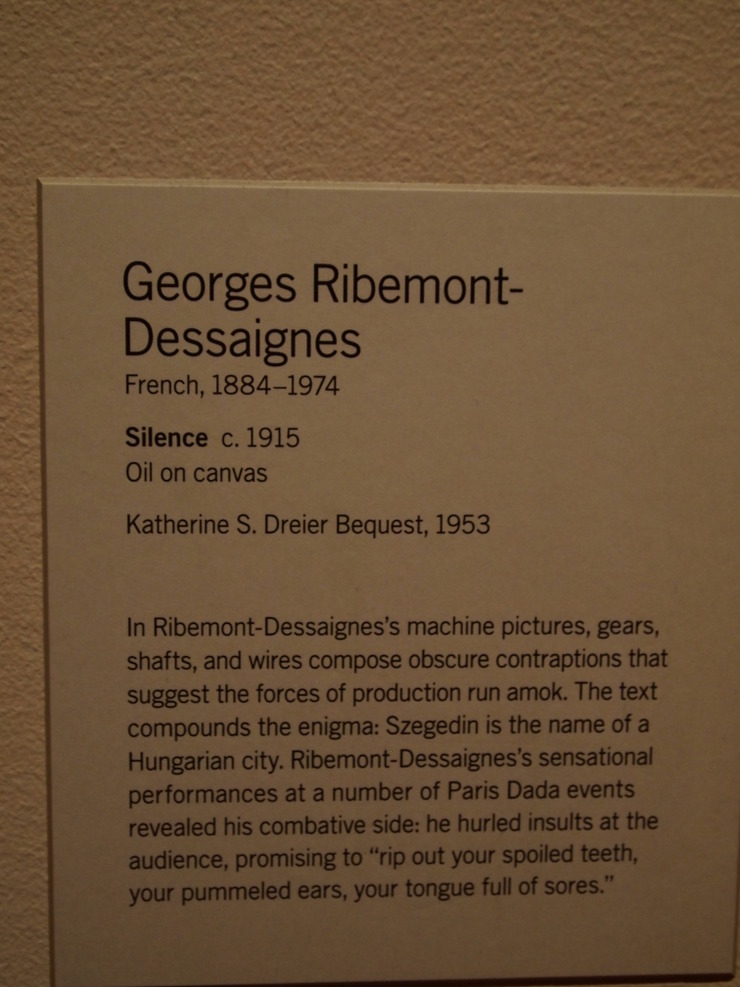

앞에서 말한 책에서 저자가 클림트 영화를 분석하는 방식이 그럴듯해서 설득당하는 마음으로 글을 읽었는데 오늘 모마에서

본 사진 정리하다가 만난 클림트입니다.

앙소르는 몇 년 전 오르세에서 특별전을 통해서 기습적으로 만난 화가입니다.

특별전으로 만난 화가들이 유독 잊히지 않는 것은 한 화가의 거의 전 생애에 걸친 그림을 마치 종합선물세트처럼 만나기 때문에

강한 인상이 박히기 때문이 아닐까 싶어요.

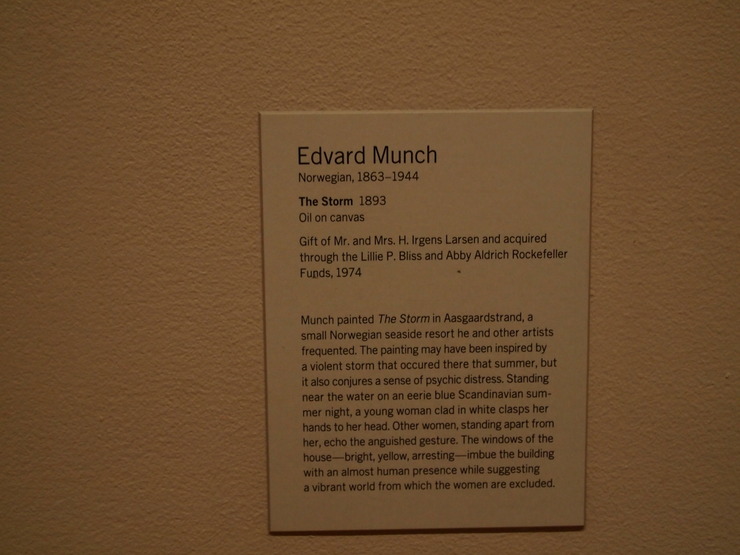

모마에서 만난 단 한 점의 뭉크였습니다.

언젠가 기회가 닿으면 그의 그림이 많은 미술관에서 그를 제대로 만날 기회가 있을까 상상의 날개를 펴게 되네요

회원정보가 없습니다

회원정보가 없습니다