같은 영화를 영화관에서 두 번 세 번 보는 일은 일생에 거의 없는 일이었는데 딱 두 번의 예외가

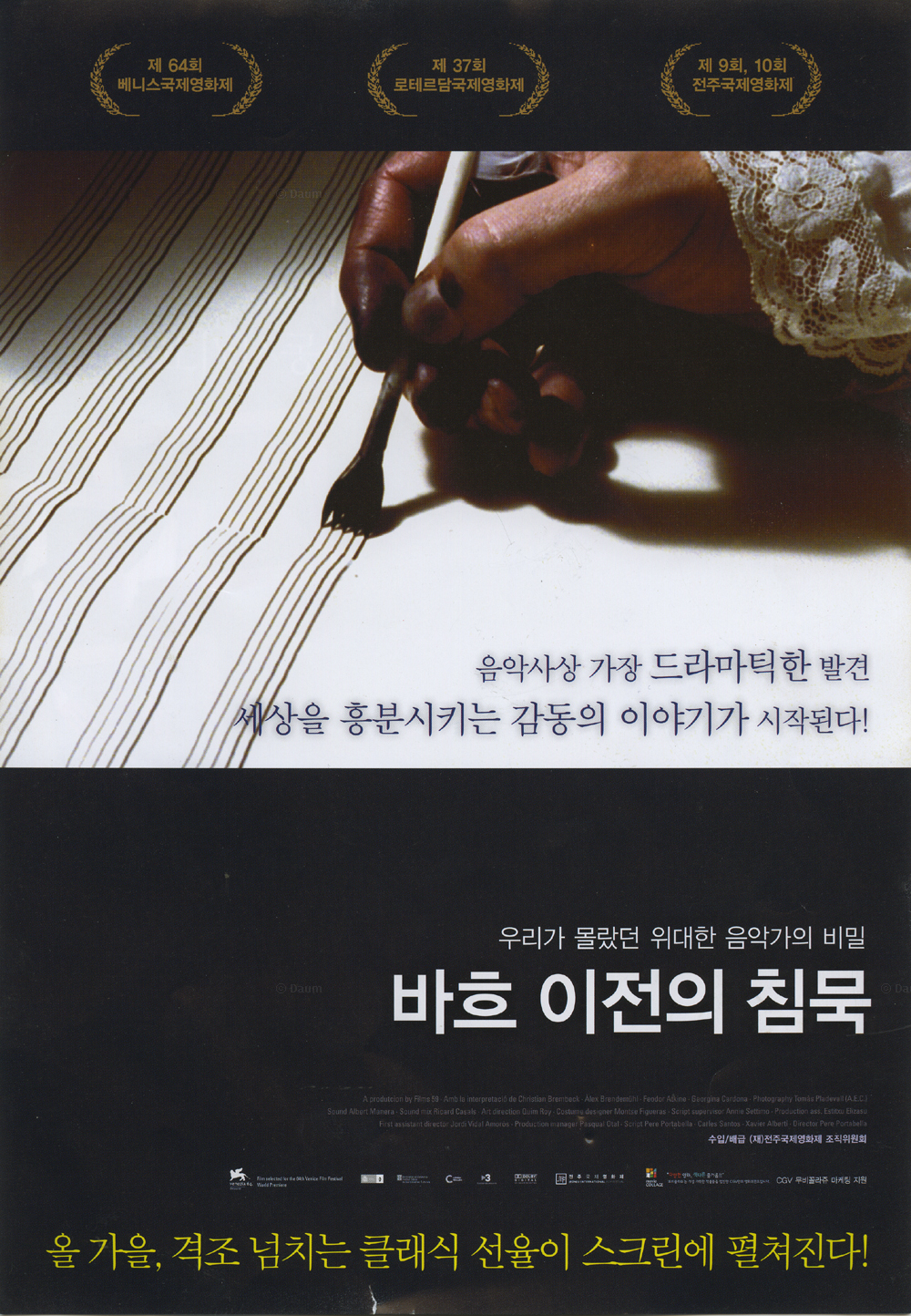

바로 아마데우스와 바흐 이전의 침묵이네요. 그러고 보니 둘 다 음악과 음악가에 대한 이야기로군요.

지난 토요일 대화도서관에서 빌려와서 막 읽어나가기가 아까워서 조금씩 읽고 그 작곡가의 음악을 찾아서

듣고 있는 바로 이 책 클래식 시대를 듣다, 목요일에 읽은 작곡가가 바로 바흐였지요.

시대를 초월한 작곡가가 아니라 성 토마스 교회에서 봉직하느라 바쁘고, 작곡가의 지위가 그가 살던 시에서

마음대로 밖으로 나가기도 어려웠던 시대를 살았던 바흐를 잘 보여주고 있었습니다. 그럼에도 불구하고

그의 음악이 지금 우리에게 어떤 의미인가에 대해서도 생각할 수 있는 그런 글을 읽은 다음 날

아트 하우스 모모에서 바흐 이전의 침묵을 다시 보게 되었지요.

두 번째라도, 아니 두 번째여서 더 몰입했던 시간이 순식간에 흘렀습니다.

멘델스죤의 시종이 고깃간에서 싸온 종이에 있던 악보, 그것이 바로 마테 수난곡이었는데요

사후 50년간 잊혀졌던 바흐가 부활하는 순간이기도 했다고 합니다. 이런 일화는 다시 한 번 파블로 카잘스에

의해서 무반주 첼로 조곡이 알려지게 되는 것과 연결이 되기도 하지만 (영화에서는 이런 장면이 없어요,물론)

에피소드가 중요하기 보단 한 작곡가와 우리가 어떻게 만날 수 있는 것인가에 대해서 생각해보는 시간이

되기도 했습니다.

오늘 아침 일어나서 몸이 말끔해지고 나니 자연히 기돈 크레머가 로켄 하우스에서 녹음한 동영상

BACK TO BACH를 골라서 듣게 되었습니다. 그가 파르티타를 혼자서 녹음한 현장을 보면서 공연을 들었었지만

이상하게 다큐멘터리를 못 보고 이제까지 그대로 놓아둔 디브이디라서요.

다큐멘터리에는 보석같은 이야기들이 담겨 있었습니다. 재미있는 사실은 2차 대전에 관한 글을 읽느라

만났던 세 개의 지역, 라트비아, 리투아니아,에스토니아, 그 중에서 기돈 크레머가 바로 라트비아 출신이었네요.

라트비아라, 제겐 글자 속에서만 존재하는 지역이었는데 그가 그 곳에서 어린 시절 연주하는 모습이 동영상으로

나오니까 실감이 확 나면서 그 곳에서 어린 시절 음악과 만나고 소비에트 연방에서 공부하다가 (그의 스승이

바로 다비드 오이스트라흐인데 한동안 그의 연주를 들었던 기억이 떠오르기도 했습니다.)

자신의 음악을 좀 더 자유롭게 교류하고 싶다는 마음으로 서방 세계로 왔다고 하더군요. 그 과정에서 인연을

맺은 로켄 하우스란 이름의 성 니콜라우스 교회, 그 곳에서 여름 페스티발을 열게 되었고, (그곳의 사제와의

깊은 인연으로 ) 바흐의 파르티타도 녹음하게 되었다고 합니다. 그에게 바흐는 어떤 존재인가, 인터뷰를

통해서 음악과의 인연에 대해 이야기하다보니 덩쿨에 달린 고구마를 캐듯이 딸려 나오는 에피소드들

기돈 크레머란 이름을 처음 기억하게 된 사건은 제겐 바이올린 플레이어란 제목의 영화를 통해서 였습니다.

지하철에서 연주하는 바이올린 주자의 음악을 그가 녹음했다고 하는 말을 통해서이지요. 그 때 바흐의

샤콘느 연주에 마음을 빼았겨서 그 영화의 OST를 구해서 한동안 자주 듣던 기억도 떠오르고요.

다큐멘터리를 다 보고 나서 파르티타를 틀어놓고 듣다보니 목요일, 금요일,토요일 이렇게 삼 일 연속

바흐와 더불어 살고 있는 시간을 물끄러미 바라보게 됩니다.

처음 바흐의 음악을 들었던 시기, 참 지루하구나, 그런데 왜 이 사람이 크게 평가받는 것일까, 이유를

모르겠네 하는 생각을 했던 시절도 떠오르기도 하고요.

마음속에 스며드는 소리,소리들, 스산한 날씨임에도 불구하고 마음속이 따뜻해지면서 뭔가 즐거운

토요일이 될 것 같은 좋은 예감이 드는 시간입니다.

회원정보가 없습니다

회원정보가 없습니다