현대미술관이라는 이름에서 모네를 연상하기는 어려웠습니다.

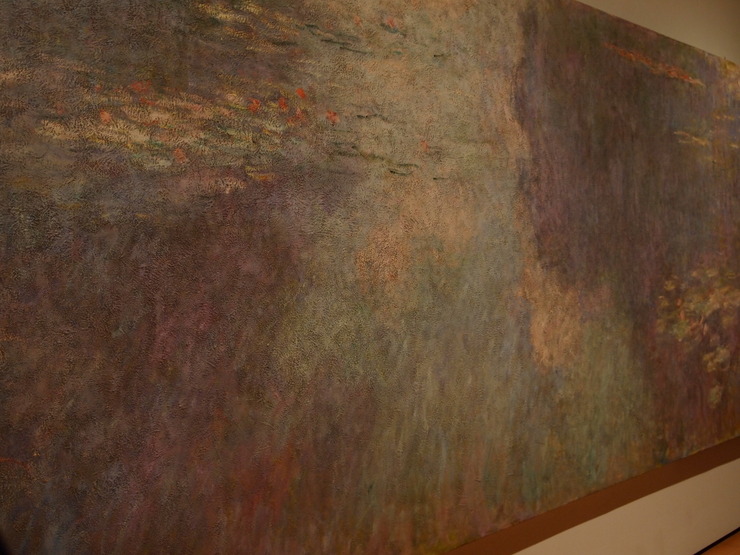

그래서 26일 모마에서 갑자기 만난 모네 그림 두 점은 한참을 그 앞에서 서성이게 하는 효과를 가져 왔지요.

이 작품은 언젠가 파리의 미술관에서 구한 다이어리에 들어가서 일년간 참 여러 차례 바라본 그림인데

앗 이 작품이 여기에 이러면서 끌려서 한참 들여다보았던 기억이 나네요.

그림에서 무엇을 보는가 물어보던 지인의 질문이 기억나네요. 무엇보다도 색과 명암이 아닐까 그런 대답을 했었지요.

왜 색에 끌리는가 그것을 한마디로 대답하기 어렵지만 색의 향연에서 일단 살아있다는 실감을 하는 것일까요?

모네 하면 역시 오랑주리의 공간이 제겐 잊을 수 없는 장소이지만 그 곳에 다시 갈 수 있을지 없을지 모르는 상황에서

이 작품을 기대하지 않던 장소에서 만난 순간의 기쁨이 떠오르네요.

모마에서 찍은 사진이 하도 많아서 아직도 여행기는 진척을 못시키고 계속 26일의 그림에서 머무르고 있지만

사진을 정리하는 것을 계기로 미술사를 다시 읽게 되는 효과가 있으니 그것은 그것 나름으로 의미있는 것은 아닌가 싶네요.

그 자리를 벗어나니 보나르의 그림이 한 점 걸려 있었습니다.

보나르, 뷔야르 구별하기 어려운 두 사람의 그림들, 그래도 어디서 만나도 반가운 그림들입니다.

이번에 가족과 더불어 여행을 다녀온 한 남학생이 여행기에서 조각이 그렇게 매력적인지 처음 알았노라고

특히 로뎅 미술관에 다녀와서의 감동을 적어놓았더군요. 그렇지? 그런 느낌이야말로 다음에 스스로 어딘가 가고 싶다고

내면에서 추동하는 힘이 생기는 경험이 아닐까 하는 생각이 절로 들었습니다.

조각은 아무래도 한 곳에서 보기 아까우므로 이 쪽 저 쪽을 돌면서 보게 되지요.

그리고 저절로 그 때마다 카메라에 손이 가기도 하고요

재료가 무엇이라도 재료로 조각가가 표현하고 싶은 것에 대해서 생각하면서 주변을 돌다보면

조각가의 생각속으로 들어가보고 싶은 기분이 들기도 하더라고요. 생각만으로 물론 이런 작품이 나오는 것은 아니겠지만

일단 재료앞에서 그 혹은 그녀는 무슨 생각을 떠올리는 것일까? 그런 궁금증이 발동해서요.

재현과 표현의 거리에서 얼마나 많은 생각들이 현실화되어 우리 앞에 나오고, 그것으로 인해서 그 앞에 선 사람들은

얼마나 다양한 느낌으로 그들과 만나고 어떤 이미지를 담고 그 자리를 떠날까 ,그 마음이 그들을 그 다음에 어디로 이끌어 가게 될까

그런 엉뚱하지만 재미있는 생각도 하곤 합니다.

조각이 전시된 방의 벽면에는 모딜리아니의 그림이 걸려 있었습니다.

기습적으로 만난 세 점의 키리코

키리코란 이름을 몰라도 뭔가 같은 작가의 작품이라는 느낌을 강하게 풍기는 그림들이지요.

한 화가가 완전한 변화를 이루기 전에는 어딘가 닮았다, 그의 혹은 그녀의 작품이란 동질감을 확 느끼게 하는

그런 부분이 있지요. 그래서 아하 하고 다가가게 만드는 가끔은 너무 강렬해서 아찔하기도 한 .

모네에서 시작해서 피카소까지

오늘은 여기까지 보는 것으로 충분하네요.

함께 한 음반은 에스파냐, 미샤 마이스키와 그의 딸 릴리 마이스키의 음악으로 귀도 즐거운 시간이었답니다.

회원정보가 없습니다

회원정보가 없습니다