일요일 아침 ,내일을 꼭 돌려주어야할 디브이디가 있어서 돌려주기 전 마지막으로 한 번 더 싶어서

보게 된 것은 1965년과 1966년 두 해에 걸쳐서 녹음한 하나는 슈만의 심포니 4번의 리허설과 공연

그리고 다른 하나는 베토벤의 교향곡 5번의 리허설과 공연실황입니다.

빌려서 여러 번 본 것인데도 볼 때마다 새롭고 자극이 되는 그런 영상이기도 하지요.

그는 인터뷰에서 지휘자가 단원들앞에서 그냥 지휘봉을 휘두루기만 하고 연주자는 지휘자를 보지 않고

악보만으로 연주한다는 일반의 통념을 깨고 지휘자가 오케스트라에서 얼마나 중요한 역할을 하는지

그것을 설명하고 싶다고 하더군요.

실제로 지휘과 학생이 베토벤 교향곡 5번을 지휘하고 있는 현장에서 끼어들어 반복해서 여러가지 설명을

하면서 고쳐주자 그들의 연주가 당장 표가 나게 달라지는 것을 볼 수 있었습니다.

지휘과 학생의 연주는 그렇다고 하더라도 내일 도이취 그라마폰에서 녹음을 하게 될 오케스트라를 오늘

리허설하는 장면에서는 정말 깜짝 놀라고 말았습니다. 도이취 그라마폰 하면 클래식 연주로서는 음반을

알아주는 음반사인데, 상당한 기량의 그들앞에서 카라얀은 가차 없이 하나 하나 지적하면서 곡을 다듬어

가더라고요. 그렇게 해서 변하는 음악이라니, 아 그래서 지휘자는 오케스트라 자체가 악기로구나 하는

생각을 저절로 하게 되었지요.

그런 리허설 과정을 다 보고 듣고 나서 다시 듣게 되는 슈만과 베토벤은 완전히 다른 곡으로 변한 느낌이었고

저도 여러 번 그 과정을 보고 나서는 두 곡을 새롭게 느끼는 것이 가능해졌다고 할까요?

그것과는 별개의 것이지만 일본 영화 ROCKERS를 보았을 때 밍밍하던 그룹에 열정적인 태도로 합류한

인물로 인해 멤버들의 소리가 달라지고 그들의 음악에 대한 태도가 달라지는 것을 보기도 했지요.

재능은 없지만 가장 마음을 두고 있는 것중의 하나가 음악이라서 일까요?

그것이 어떤 장르의 음악이라도 음악에 관한 것은 꼭 보게 되는 편인데요 그러고 나면 한동안 혹시

내 안의 아주 작은 씨앗이라도 물을 주고 확 끌어내줄 스승을 만날 수 있다면 하는 기대를 하곤 합니다.

믈론 아무 것도 없는 척박한 땅에서 저절로 무엇을 끌어 낼 수는 없을 것이니 내 쪽에서 노력하는 것은 '

기본이겠지요? 알고는 있지만 책읽기나 그림 보기, 공연보러 가기, 이런 것처럼 꾸준히 노력하기가

어렵다는 것이 문제로군요.

그래도 이런 리허설 장면을 보고 있자니 첫 술에 배부르랴, 정말 원한다면 길이 생길 것이고

길을 탓하기 전에 스스로 없는 재능 탓만 할 것이 아니라 음악과 제대로 만나는 노력을 해야지 하고

다시 마음 다잡게 되는 교육적 효과가 뚜렷하네요. 문제는 그것이 지속성이 모자라다는 것

그래도 아예 시도하지 않는 것보다는 한 발이라도 내딛는 것이 낫다는 것은 경험으로 알고 있으니까요.

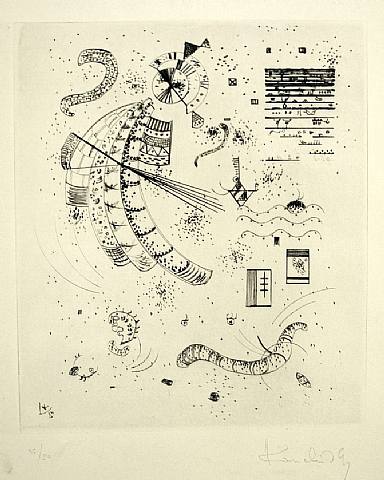

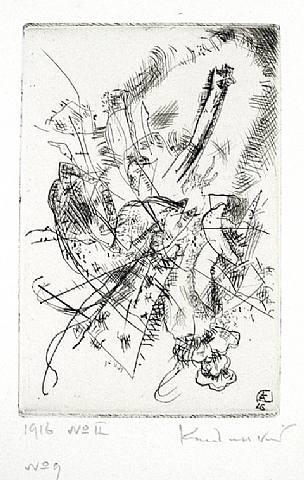

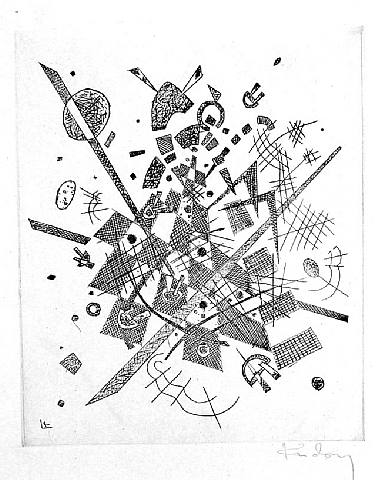

음악을 듣고 들어오니 자연히 찾아보게 되는 화가는 칸딘스키였습니다.

회원정보가 없습니다

회원정보가 없습니다