카라바지오 그림 다음에는 루벤스를 보려고 했었습니다.

그런데 마침 오늘인 금요일 반룬의 예술사 읽기 모임이

있는 날이라 서울나들이가 있어서 세종문화회관에서

루벤스 그림을 볼 수 있는 날이라 그 전시를 보고 나서

마음속에 이미지가 생긴 다음이 좋겠다 싶네요.

마침 오랫동안 듣지 못하던 음반 guitar and the moon을

틀어놓고 보칼의 목소리에 귀기울이면서 기타소리를

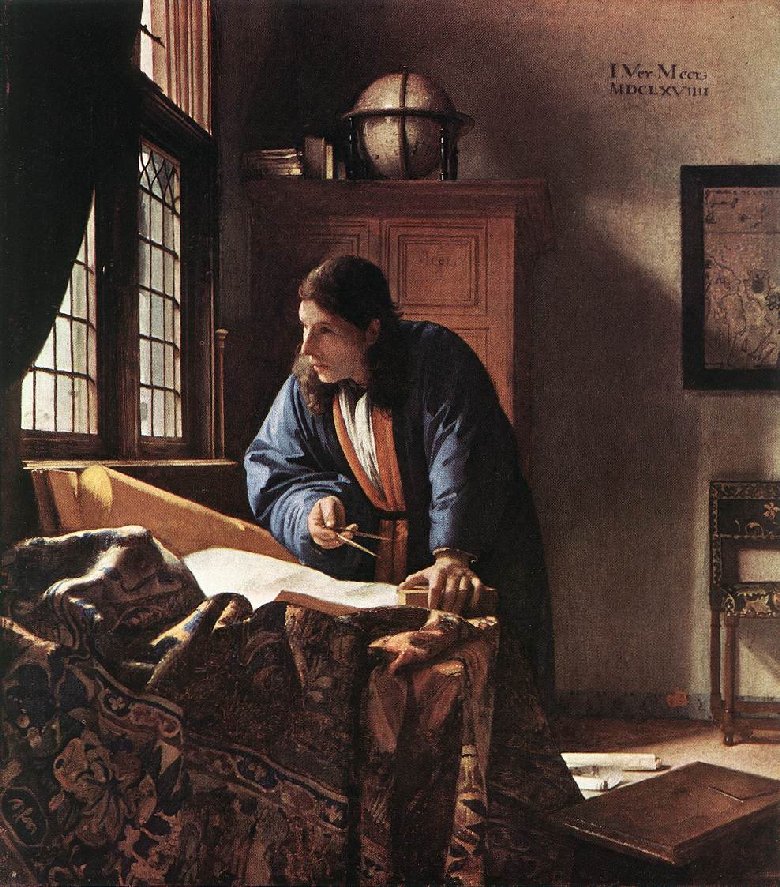

듣고 있는 중이라서 베르메르 그림을 골랐습니다.

이상하게 원화로 제대로 만날 기회를 못 갖는 화가중의

한 명이라 더 애타게 그의 그림을 볼 날을 기다리고

있는 중이기도 하지요.

17세기의 네덜란드,개신교를 선택한 나라에서는

교회에서 성화의 수요가 없어서 화가들의 경우

일감이 확 줄어들 우려가 있었다고 합니다.

그러나 상업으로 성공한 브르주아 계급들이 자신들의

집에,혹은 그들이 가입하고 있는 조합에 걸어 둘 그림을

주문하게 되면서 풍경화,초상화,정물화,그리고 집단

초상화에 대한 수요가 늘어났다고요.

이 그림에서도 버지널이란 악기앞에 서 있는 여인이

있는 이 방에만도 여러 점의 그림이 걸려있는 것에

눈길이 가네요.

당시 네덜란드에서 분 튤립열풍,그것이 초래한 광풍과

몰락의 이야기를 오늘 새삼 떠올리게 됩니다.

지금 읽게 되면 과연 어떻게 그런 일이 가능했을까 의문이지만

사람의 한살이는 이성적으로만 설명할 수 없는 부분이

상당히 많지요.

튤립구근,그것도 병든 구근이 훨씬 아름다워서

집 한 채에 해당하는 금액으로 구근을 사고 팔았던 시대

그런데 생각해보면 금융상품으로 인해서 벌어지는

희비도 마찬가지겠지요?

지도를 보니 생각이 나는군요.

지금 아이들과 함께 읽고 있는 책중에 과학의 배꼽이란

책이 있습니다.

공부가 생겨난 이야기란 부제가 붙은 아주 재미있는

책인데요,처음에는 과학의 배꼽이란 제목에 별로

흥미를 갖지 못하던 아이들이 막상 읽기 시작하자

태도가 변해서 이런 저런 이야기를 하면서 함께

읽고 있지요.

탈레스가 살던 시기에 아낙스만드로스란 사람이 있었습니다.

그는 말하자면 지금의 빅뱅에 해당하는 이야기를 하거나

인간의 조상은 물고기라는 주장을 펴기도 합니다.

황당하다고요?

사실 그는 그 시기에 벌써 다윈의 진화론에 해당하는

이야기를 한 셈이라서 놀랍다는 생각을 했지요.

그런데 그가 이집트,바빌로니아,심지어는 인도까지

여행을 한 다음 그린 지도가 책에 나와 있었습니다.

그 당시 그리스 지식인들이 생각한 세상의 끝이

바로 인도였다고 하더군요.

이 그림속의 지도를 보고 있으니 한 시대를 살아가는

사람들이라도 얼마나 서로 다른 세계속에서 사는 것일까

하는 생각이 절로 드네요.

웅진 주니어에서 출간하기 시작한 시리즈중에

지식의 사슬이란 제목으로 나온 책이 두 권 있습니다.

한 권은 이미 출간되어서 국사시간에 세계사 공부하기

일종의 통합교과를 시도한 책인데요 어른들 수업시간에도

그리고 방학특강에서 아이들하고도 함께 읽은 책입니다.

그래서 후속편이 나오길 오랫동안 기다렸는데

드디어 과학시간에 사회공부하기란 제목으로 두 번째

책이 나왔습니다.

어제 처음 장을 읽어보니 그리스 시대에 이미 원자론이

이야기되었는데 왜 18세기에 이르러서야 그 이론이

받아들여지게 되었나를 참 알기쉽게 설명을 했더군요.

과학과 종교의 관계,과학과 시대의 관계가 잘 설명되어

있어서 과학서적이라면 내용을 잘 이해하지 못해서

일종의 컴플랙스에 알레르기 반응을 보이는 제게도

이 책은 낯선 세계로의 진입장벽을 낮추어 주었습니다.

저자들 ( 두 사람)은 과학이 과학으로만 존재하는 것이

아니라 어떤 사회속에서 어떻게 거부되고 받아들여지는가를

아이들에게 보여주고 싶었던 모양입니다.

17,세기에 과학과 종교가 대립하기도 한 반면에

과학이 열렬히 추구되는 시기이기도 했다는 것을

읽으면서 책속의 도판에 실린 블레이크의 뉴턴을

다시 보게 되었지요.

그렇게 예상하지 못한 공간에서 만난 블레이크가

신기하기도 하고,이렇게 연결해낼 수 있는 저자들의

능력이 돋보이기도 해서 나머지를 읽는 일이 기대되네요.

고등학생들이 읽으면 참 도움이 될 책이라고 강력하게

추천할 수 있답니다.

베르메르의 그림을 더 보고 싶지만 벌써 일어나서

준비하고 나가야 할 시간이네요.

회원정보가 없습니다

회원정보가 없습니다