며칠 전 제주에 갔을 때, 호텔 조식부페에 매생이전복죽이 나왔습니다.

제가 뜨려고 보니까 아예 그릇이 비워져있었어요.

평소 아침에 밥도 잘 안 먹으면서, 전날 너무 추위에 떨어서인지 그날 아침은 꼭 매생이전복죽을 먹고 싶은거에요.

그래서 잠시후 다시 갔어요.

새로 가져다놓은 모양이긴한데 거의 바닥을 드러내고 있는 와중에 어떤 여자분이 죽을 뜨고 있는데,

닥닥 긁어가며 대접의 9부 정도까지 채웠는데도 국자 내려놓은 생각하고, 열심히 긁고 있었습니다.

제 얼굴을 흘긋 보내더니, 제가 기다리고 있는 건 아랑곳하지않고,

그릇이 찰랑찰랑할 정도로 채우더니 가는거에요.

제가 국자를 집어들고 보니, 이제 긁어지지도 않을 정도!

한수저도 변변하게 못담았습니다.

물론 음식 공급을 원활하게 하지못한 호텔 주방이 잘못이긴하지만,

얼마남지 않은 음식, 기다리는 사람도 있는데, 끝까지 그릇의 95% 정도를 채워가는 걸 보니,

좀 그랬습니다.

아마 저라면, 더 먹고 싶어도, 그릇의 절반 정도가 찼다면 돌아섰을텐데...

악착같지않고, 제가 대충 이렇게 살아서 잘 못 사는 걸까요?

우리집 김작가(구 kimys)가 아마 제가 매생이전복죽 기다리고 있는 걸 본 모양이에요.

한수저도 제대로 가져오지 못하고 그릇만 더럽힌 걸 보더니 쓴웃음을 짓더라구요.

"괜찮아요, 집에 가서 해먹지,뭐"

"집에 매생이 있어?"

"한덩어리 남았어요."

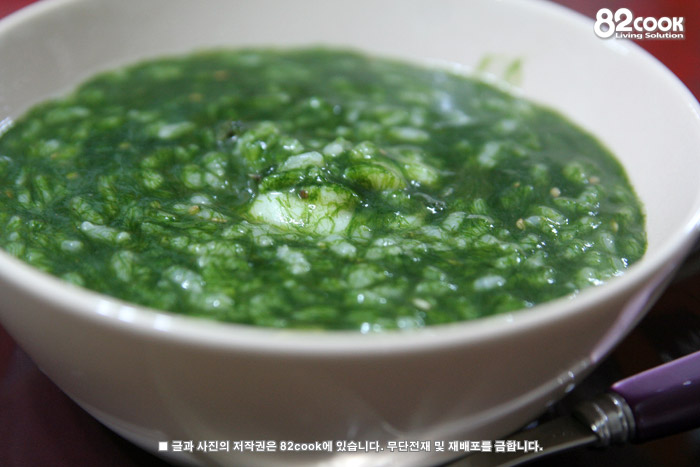

어제 새책이 나와서 오늘부터 바빠질 김작가를 위해서 아침에 매생이 전복죽을 끓였습니다.

호텔 조식에 나온 매생이전복죽에는 이름이 전복죽이지, 전복 건더기를 잘 보이지도 않았으며,

매생이는 매생이가 수영을 한 듯, 매생이의 가는 올 하나하나가 보일만큼 조금 들어있었는데요,

저는 바다향이 느껴질 만큼 넉넉하게 넣었습니다.

흰쌀 충분히 불려서, 참기름 두른 냄비에 넣고 달달 볶다가 물을 부어 쌀알이 퍼질 만큼 끓이다가,

자잘하게 썬 전복 넣고 잠시 끓인 후,

매생이의 초록색이 살아나도록 매생이를 넣고 한소끔 더 끓여줬습니다.

간은 쌀알 볶을 때 국간장을 넣어줬고,

매생이 넣고 끓이면서 다시 한번 간을 본 후 국간장을 더 넣어 간을 맞췄어요.

호텔 식당 매생이전복죽에는 통깨가 무지하게 많이 들어있었으나, 저는 통깨는 살짝만.

김작가 기운내서 다니라고, 이렇게 아침을 먹였습니당.

그리고 이렇게 응원하는 마누라가 있으니, 다음 책은 더 잘 쓰겠죠?