오늘 서울에 한나절 동안 꽤 많은 <눈>이 내렸는데 전국적인 현상인가 봅니다.

사실 도시 생활을 하는 현대인들에게, ‘천연天然 그대로’ 가만히 다가와서

욕망의 문화에 잠식되었던 감성과 동심어린 추억을 깨우는 것이 ‘함박눈’ 말고

또 있겠습니까? 하늘로부터 침묵의 리듬을 타고 하늘거리며 내려오는 게

영락없이 <별세계別世界>의 눈꽃송이들이지요!

또 덩실 바람에 실려서 사뭇 너울너울 흩뿌려지는 눈발도 있지 않은가요?

그러나 근래에 들어서 이 흰 눈조차도 ‘산성’으로 오염되어 버렸다니, 이제는

공해로 인해 또 하나의 자연물을 잃어버린 듯 아쉽고도 씁쓸할 뿐입니다.

보통, 사람들은 순백의 결정체인 눈송이가 ‘소리 없이’ 내리어 다소곳이 지상에

쌓이는 것처럼 보이지만, 참선參禪하는 선승이나 수도자들은 이미 그 소리를

들어서 알고 있다는군요. 김광균 시인이 <설야雪夜>에서 그려내고 있는,

“............ 머언 곳에 여인의 옷 벗는 소리 ..........” 가 바로 ‘백설’의 속삭임이

아닐는지요.

아마도 시인의 감성과 구도자의 도력道力의 경지는 서로가 통하는가 봅니다.

그렇게 마음을 홀가분하게 비운 사람들에게만 자신의 내밀한 소리를 드러내는

새하얀 눈의 그 은밀한 수줍음!.........

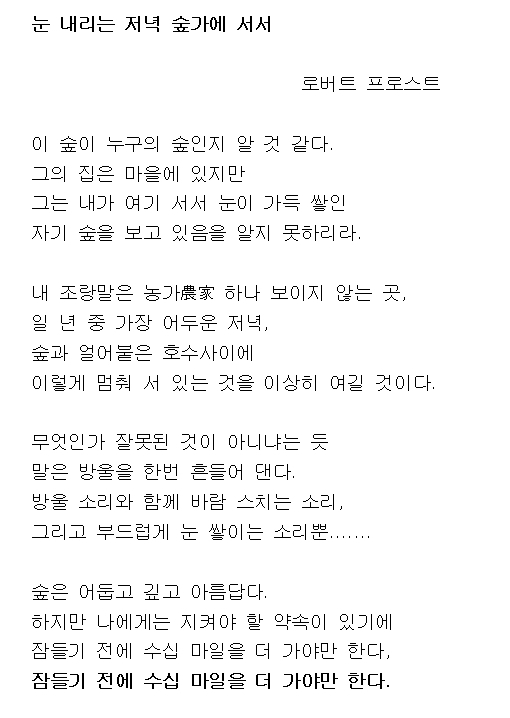

<눈 내리는 저녁 숲가에 서서>의 마지막 구절인 종결에서,

“하지만 나에게는 지켜야 할 약속이 있기에

잠들기 전에 수십 마일을 더 가야만 한다.”

어떤 번역에는 “자기 전에 가야 할 먼 길이 있다.” 로 되어 있는데요,

사람이 세상에 한 생명으로 올 때 각자 개인마다 주어진 고유한 소명, 혹은

평생에 걸쳐서 걸어가야 할 자기만의 그 어떤 의무일 듯싶습니다. 또 귀한

<사람>의 몸을 받아 이 세상에 온 존재로서 천부의 재능에는, 자연의 섭리에

의한 서로 돕고 살라는 ‘공동선’의 깊은 의미가 숨어 있을 테니까요.

자신의 존재가 비록 무명無名의 <들꽃>처럼 보여도, 지금까지 살아 온 세월과

겪어낸 시간들이 있었기에 가족과 세상의 온전함을 유지한 한 ‘버팀목’이

될 수 있었고, 아직도 살아가야 할 인고忍苦의 긴 여정이 남아 있기에, 다시

몸과 마음을 추스르고 저마다 자신에게 주어진 ‘일’로 돌아가야겠지요.

<회남자淮南子>에서 “장부가 젊었을 때 농사에 힘쓰지 않으면 세상에는

굶어 죽는 자가 있고, 부인이 나이가 있을 때 옷감을 짜지 않으면

세상에는 추위에 떠는 자가 있다.” 하지 않습니까.

스스로 원해서 온 세상은 아닐지라도, 살아가야 할 이유는 오롯이 자신의 몫

이며, 개인의 자유의지의 선택에 의해서 동과 서로 갈릴 수도 있겠는데요,

시인은 가장 좋은 삶을 사는 것은 자기 소명에 충실한 삶이라는 것을 말하고

<자기본분>의 도리를 채근採根하며 일깨워 주는 건 아닐까 합니다.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

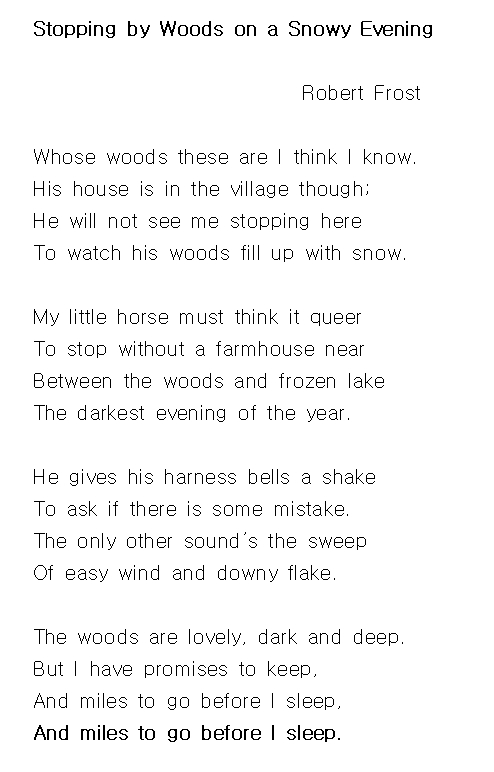

영시 낭송: “Stopping by Woods on a Snowy Evening”

http://www.youtube.com/watch?v=TjozQHEqXNs

‘눈이 내리네 Tombe La Neige’

연주곡: 폴 모리아 악단 연주

http://www.youtube.com/watch?v=wFCHjtkCcHs&feature=related