첫 휴가를 나온 아들, 엄마에게 한 번 점심을 만들어서 대접하겠다고 해서 무엇이든 요청하면 되냐고 하니

스파게티를 만들겠다고 하네요. 그렇다면 수요일 점심 시간이 좋겠다고 약속을 정하고 아침 공부를 마치고

들어오니 샐러드는 조카가, 스파게티는 아들이 나란히 서서 준비를 하고 있더라고요. 처음으로 아들이 해준

점심을 먹는 특별한 날이었습니다. 다음번에는 감자 수제비가 어떻겠는가 부탁을 하고 수북히 쌓인 설겆이는

제가 담당을 했습니다. 깨끗하게 치우고 나니 역시 기분이 좋았지만 쏟아지는 졸음으로 낮잠을 달게 자고 나니

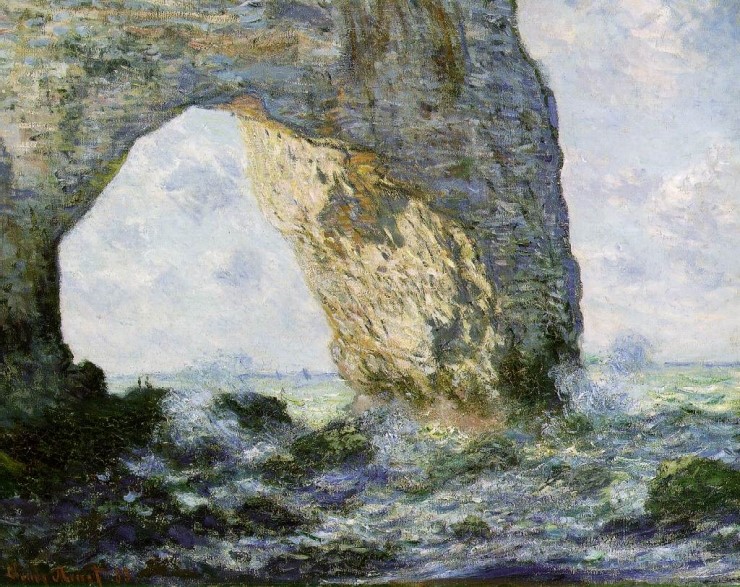

시간은 모자라도 오랫만에 모네 그림을 보고 싶어지네요.

청년기가 될 때까지 집에서 익히지 못한 습성을 군대에서 익히게 되는 몇 가지가 있어서 여러가지 생각을 하게

됩니다. 물론 그런 말을 하면 아이는 화를 내지만요. 의경이라서 외출도 자주 나오고 휴대전화도 쓰는 것이 가능해도

역시 군대는 군대라서인지 격한 반응을 통해서 군생활을 하고 있는 아들을 상상해보게 되네요.

요즘 화요일에는 일본문화사, 수요일 오전에는 일본사 원서를 번역하면서 읽기, 일요일에는 일본사를 조금 빠르게

진도나가기 이렇게 세 모임에서 하고 있습니다. 개인적으로 필요에 의해서 읽는 책도 늘어나다 보니 책을 보지

않고 설명할 수 있는 영역이 늘어나고 있다는 것이 느껴지네요. 제겐 그런 변화가 너무나 신기해서 놀라고 있습니다.

함께 공부하는 멤버중에서도 너무나 낯선 이름으로 진입이 어렵던 일본사를 같이 본 한 편의 역사 드라마나

함께 번역하고 나서 일본문화사 책을 읽으니 한 줄 한 줄이 새롭게 느껴져서 신기하다는 반응을 만나기도 하고요.

이런 경험의 축적이 제게 열어준 문, 앞으로 열어줄 문에 대해서 생각해보게 됩니다.

이것만이 아니라 월요일,사기 열전을 읽는 날이 계속되면서 그렇게도 두렵게 느껴지던 한문 원문을 읽는 일에

두려움이 서서히 녹아들고 있다는 것에 감사하고 있는 중이지요. 왜 그렇게 무서워했을까? 마음속의 공포란

자신이 만든 것인데 그것이 자신이 만든 것인지도 모르고 살아가다가 어느 순간 그것의 허상에 놀라고

일단 무너지기 시작하는 허상으로 인해서 갑자기 마음이 가벼워지고 그것에 덤벼드는 힘이 생기는 순간의

날개 달린 듯한 가벼운 기분이 주는 기쁨이란!!

어린 제자가 스승이 되어 이끌어주는 중국어수업, 이탈리아에 살고 싶다는 어린 제자들의 마음에 화답해서

막 시작한 이탈리아어, 어디로 갈지 모르는 길을 시작하는 동력은 역시 제겐 아이들이로군요.

어제 밤, 오랫만에 지금은 대학원생인 제자와 통화를 했습니다. 미대생인데 자신이 어시스트를 하고 있는

화가가 부탁하는 원고를 영어로 써야 하는 일이 자주 있어서 힘이 든다고. 어떻게 하면 영작을 화가가 원하는 만큼

깔끔하게 써낼 수 있을지 고민하다가 전화를 했다고 하네요. 방법에 대한 고민을 한참 나눴습니다.

함께 이야기한 방법으로 시도해본 다음 다시 연락을 해라, 그리고 나도 서점에 가면 네게 필요한 책이 있는지

살피고 나서 연락하마 이렇게 이야기하고 통화를 마무리하면서 아이들이 커가는 과정에서 여기저기서 불쑥

튀어나오는 언어의 벽에 대해서 생각을 하게 되네요. 그 화가는 미대 대학원생에게 그런 부탁을 할 것이 아니라

차라리 정당한 페이를 내고 전문 번역사에게 맡기는 것이 더 효율적이 아닐까 하는 저 나름의 생각도 하게 되었습니다.

사마천의 사기를 읽다가 만난 구절중에 평생을 알아도 막 새롭게 안 사람처럼 느껴지는 사람이 있고

어쩌다 길거리에서 만나도 오래 사귄 사람처럼 느껴지는 사람이 있는데 그런 차이는 그 사람을 제대로 아는가에

달려있다는 의미의 말이 있더군요. 그 구절을 교수님께 부탁해서 한문으로 읽었습니다. 그리고 나서는 그 구절이

제게 상당한 인상을 끼친 덕분에 오래 기억하게 되더군요.

재미있는 것은 그 글에서 연상한 제 나름의 새로운 생각입니다 .제가 만나는 그림, 제가 듣는 음악이 아주

오래전부터 알아오던 것들이라도 그것을 막 새롭게 안 것처럼 생생하게 느끼면서 대하고 싶다는 것입니다.

이미 보았노라 이미 들었노라 하는 익숙함이 그것을 새롭게 보는 힘을 뺏는 경우가 많아서 말이지요.

어제 아이들과 본 브람스에 관한 다큐멘터리에서 브람스를 만 번 들어도 질리지 않다는 인터뷰이의 말이

너무나 인상적이었던 것이 기억나네요.

회원정보가 없습니다

회원정보가 없습니다