얼마 전에 인터넷을 통해 도서를 주문했던 출판사에서 책들과 함께 보내 준 서비스

물품입니다. 무언가(.....?)했더니 자석이 붙은 <책갈피>였는데 아이디어가 좋네요!

책을 읽다가 잠시, 혹은 읽은 후 ‘표시’를 하기위해 이렇게 사용하라는 것이겠지요.

읽고 나서 책표지를 그대로 덮으면 <책갈피>가 요렇게 뾰족이 보이게 되죠.

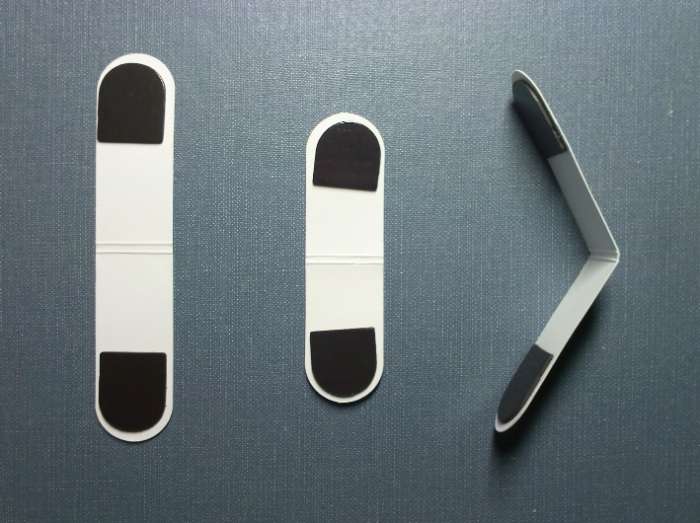

이 앙증맞은 물건을 놓고 접힌 걸 바로 펴보니까 마치 손톱처럼, 이렇게 생겼습니다.

그런데 좀 이상해 보이지 않은가요?....... 진밤색의 자석들이 죄다 삐뚤어지게 붙어 있어서

말입니다. 사소한 일 같지만 우리의 일상과 삶에 소용되는 사물들을 자세히 들여다보면,

<책갈피>의 자석들처럼 마무리가 잘못돼 있거나 대충 처리한 것들이 수도 없이 많다는 걸

발견하게 됩니다. 예를 들면,

1978년 발행된 <정음사> 판 《안나 까례니나》2권 뒷면 ―

책 겉표지인 하드커버hardcover에 흰 종이가 삐뚤어지게 잘못 배접된 것입니다. 맨 왼쪽

뒷면 안의 여백이 일정하지 않고 아래로 내려오면서 넓어지는데요, 저렇게 여백이

고르지 않게 마무리를 하게 되면 겉장을 덮었을 때 책 모양이 ‘제대로’ 안 나오게 됩니다.

바로 이렇게요!

하드커버에 배접이 잘못 돼 있으면 양쪽 겉표지를 덮었을 때 비뚤어지게 제본된 형태가

그대로 사진처럼 드러나게 됩니다. 왼쪽 아래에서 위로 올라갈수록 여백의 간격이

좁아진 모양새의 책이 되지요.

지금도 6,70년대의 책들처럼 잘못 제본된 책들이 도서 시장에서 독자들이 침묵함으로써

버젓이 유통되고 있죠. 뿐만 아니라 아직도 해결하지 못하고 있는 오,탈자 문제는

유명 출판사의 도서들조차 여전히 난제로 남아 있답니다. 이번에는 일본책들을 보실까요.

일본 책 하드커버 안면

가로‧세로의 하얀 여백이 ‘똑같게’ 완벽한 제본을 보이고 있지요? 일본 서적들은 이렇게

제본과 인쇄에 결함 없이 양호한 상태로 출간되고 있습니다. 국내의 책들도 제본과

인쇄술이 좋아졌지만 솔직히 아직도 많이 부족합니다.

책을 만들 때 인쇄 전부터 제본까지 책에 쏟는 <정밀함의 미학>이 느껴지는 그 장인정신

匠人精神 말입니다. 눈에 잘 뜨이지 않거나 보이지 않는 부분까지도 세심하게

처리하는, 올곧은 장인정신이 꼭 필요합니다.

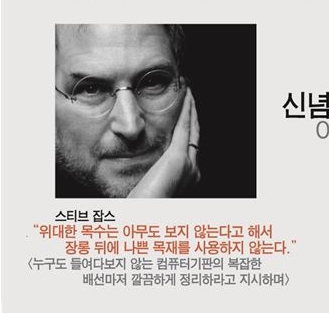

스티브 잡스는 이런 말을 하였지요.

모두 일본 책들입니다.

하드커버의 가로‧세로 여백이 자로 잰 듯 하나같이 일정한 간격을 유지하고 있어, 제본에

정성을 들인 흔적이 보이지요? 물론 책 안의 인쇄 상태도 더할 수 없이 훌륭합니다.

개인적으로 일본인들에게 부러운 게 한 가지 있다면 그들은 이런 <명품> 책들을 읽거나

만들어내고 있다는 사실이죠.

여성들이 이태리와 프랑스 패션제품에서 느껴지는 <명품>에 대한 감정이 저는 일본책에서

갖게 되곤 합니다. 좋은 재질로 잘 만들어진 책들과 풍부한 자료, 번역 등 세계 최고

수준의 출판문화가 있기에 서양에서 불교와 <동양예술이론>을 공부하려면, 인도나 중국이

아니고 반드시 일본에 유학을 가야하는 이유가 되겠지요.

1979년 발행된 <정음사> 판 《캔터베리 이야기》

왼쪽 면의 인쇄판형이 심하게 삐뚤어져 있습니다. 6,70년대 국내에서 ‘세계고전문학’을

이끌었던 <정음사>와 <을유문화사> 세계문학전집의 책들 중 거의 절반 정도는

책표지의 제본과 안의 인쇄판형이 시각적으로 보기 흉할 정도로 제본돼 있거나 이렇게

인쇄가 잘못돼 있답니다.

최근 한 전통 깊은 출판사의 세계문학전집이 새롭게 번역돼 출간되고 있는데, 한 가지

아쉬움이 있다면 하드커버의 제본이 잘못된 게 많더군요. 저는 출판사의 편집부에

지적을 하였는데 늘 되풀이 되는 문제점을 바로잡지 않거나 보완하지 않는다면 발전적

진보란 있을 수가 없겠지요.

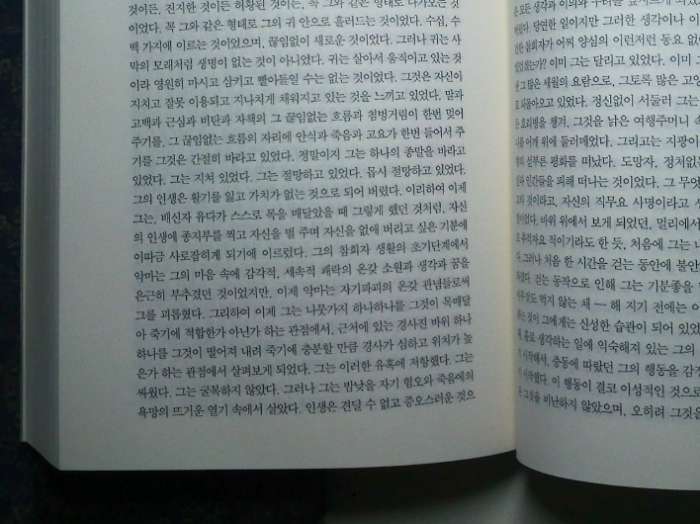

헤르만 헷세의 《유리알 유희》

4년여 전에 구입한 것으로, 왼쪽의 인쇄판형이 많이 기울어졌지요? 오른쪽 아랫부분의

여백과 왼쪽 아래의 여백이 서로 차이가 확연히 납니다.

서점에는 정상적으로 잘 인쇄된 책들이 많겠지만 아직도 이런 책들이 여전히 많은데요,

이것은 인쇄 기계의 원인이라기보다는 이런 문제점들을 그냥 지나치는 담당자들에게

근본적인 책임이 있을 걸로 생각됩니다.

마치 <책갈피>의 자석을 바르게 붙일 수 있는데도 불구하고 계속 ‘삐뚤어지게’ 붙이고

있는, <정밀함의 미학>이 결여된 그 정신 말예요. 사소한 일 같지만 이런 작은

일들에서 우리와 이 사회의 고쳐지지 않는 문제점들이 널려 있는 걸 발견할 수 있지요.

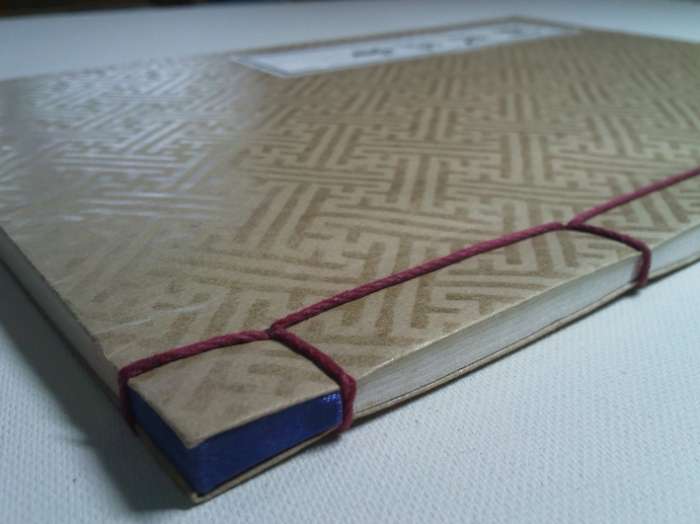

《훈민정음-해례본》: 책갑

그러면 우리의 선조인 옛 장인들이 만든 책들은 어땠을까요. 위 사진은 옛 책을 원형

그대로 전통방식에 따라 수제품으로 만드는 공방의 한지韓紙 서책 <책갑>입니다.

책을 싸는 책갑에서부터 섬세한 손길로 온 정성을 쏟아서 만들었다는 느낌이 들지요?

《훈민정음-해례본》: 본책 겉표지

서책의 맨 위와 맨 아래 양쪽 모서리 부분이 닳아 해지지 않도록 푸른색 비단 천으로

씌워 섬세하게 마무리해 그야말로 ‘디테일’을 완성시켰네요!

《훈민정음-해례본》: 본문

전체적으로 균형을 정확히 유지하고 좌우, 위 아랫부분 여백의 간격도 모두 일정함 ―

서책뿐 아니라, 도자기와 목가구 등 각종 민예품은 선조 장인들의 치밀한 정신이 담긴

자기 본분의 삶과 섬세한 손끝에서 완성되었지만 산업화 이후에 단절, 사라져가고

있어서 아쉬움이 클 수밖에 없게 되었죠. 옛 장인정신을 다시 현대에 되살려 계승해야

하는 큰 이유입니다.

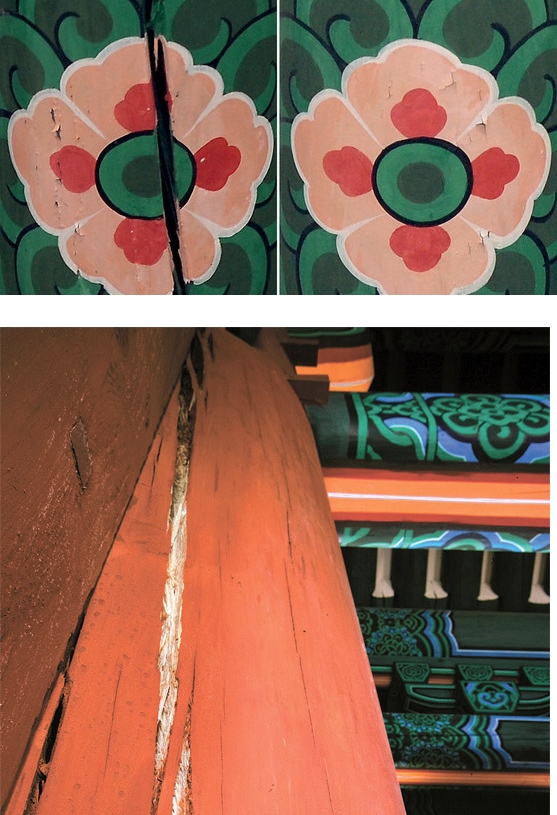

지난 5월에 복구가 완료된 <숭례문> 상황 ―

자연의 표준 속도는 ‘느리게’ 가 맞을 겁니다. ‘조급함’ ‘빨리빨리’는 자연과 역행하기

때문에 당연히 사진에서처럼 조악한 부실 공사가 될 수밖에는 없었겠지요. 모든 일은

성급함을 배제하고 천천히 해나갈 때 튼실하고, 완성도 높은 결과물이 나오는 법이

아닌가요?

<금강송金剛松>의 수액이 제대로 말릴 기간도 주지 않고, 서둘러 공사를 강행한 결과

입니다.

미학자美學者들은 도자기를 보면서도 수백 년 전 당시의 ‘시대정신’을 유추해냅니다.

장인이 빚어내는 도자기에는 당시의 정치, 사상과 그 문화의 영향을 오롯이 담거나

반영하고 있기 때문인데요,

이런 졸속 공사의 결과를 보게 되면, 자연히 장인들을 탓하기 전에 통치자의 심성이

여지없이 드러나게 되지요. “나라의 위태로움은 한사람으로 인해 시작된다.邦之杌隉

曰由一人”(서경: 마지막 말)더니, 선머슴 같은 위정자 하나가 온 천하를 병들게

하지 않는가요?

천년건축물千年建築物의 가장 귀한 재료가 되는, 금강송의 갈라진 틈에서 뿌리 깊은

우리의 치명적인 단점이 다시 노출된 걸 보게 돼 마음이 몹시 씁쓸합니다.

“악마는 디테일 속에 숨어 있다. (The devil is in the details)”는 말처럼 아무래도

이런 면이 우리 한국인들이 고쳐나가야 할 문제점으로 보이게 되는군요. 천재지변이

아닌, 인재에 의한 대형사고도 결국 사소한 일에서 발단이 되지 않던가요?

또한 한국인은 ‘이理’보다 ‘기氣’의 영향을 강하게 받는 민족이여서, 흔히 기본을 덜

중요시 하고 복잡한 단계의 과정을 대충 처리하며, 목표를 향해 조급히 질주하게

되는 현상이 만연된 사회 속에서 성장해 살아가게 됩니다.

일을 하거나 마무리하는데 있어서 거칠고, 완성도가 떨어지는 것도 큰 문제이겠으나

이 사회의 풍조가 <원칙과 기본>에 충실하면 ‘융통성 없는’ 고지식한 사람으로

인식하는 경향도 무척 심하다고 할 수 있겠지요.

타인의 소유물을 내가 가지고 있지 못한 걸 불행으로 생각하기 쉽고, 개인의 냉철한

판단과 합리적인 의사결정이 아니라 어떤 바람에 의해서 좌우되는 성향이 강합니다.

‘기’의 민족은 대체적으로 기본과 속살림 보다는 겉에 중점을 두어 <외화내빈>의

겉치레와 그 함정에 빠질 수 있는 가능성이 매우 농후하다고 보면 되겠네요. 학업을

위한 공부, 개인의 일을 통한 성공과 가정의 살림에서도 내실에 힘쓰면서 ‘천천히,

천천히’ 진행해나가는 게 반석을 놓는 순리일 것입니다.

현대 사회에서는 이 속도를 대단히 중요하게 생각하지만 그건 기본이 갖추어졌거나

속알이 충일돼 있을 때의 이야기겠지요. 조급함에 근본, 즉 기초가 제대로 되어 있지

않고 정밀성도 약한데 어떻게 좋은 결과가 있을 수 있겠습니까?

“천천히 함으로써 빨리해진다.”

제가 고등학교 첫 독일어 수업시간에 배운 ‘독일 격언’입니다만, 이 말이 우리들에게

부족한 1%를 보완하기 위해 <정밀함의 미학>과 더불어 꼭 필요해 보입니다.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~