오늘 아침 신문에서 발견한 카잘스 페스티벌, 표를 구해놓고 나서 마음이 저절로 카잘스로 향합니다.

오래 전 그의 자전적 이야기를 번역본으로 구해 읽고 (그 때까지만 해도 그가 누군지도 몰랐던 상태에서 )

연주자가 자신이 살고 있는 나라의 정치적 상황에 대한 항거로 ---스페인 내전 당시의 ----- 자신의 나라를 떠나

스페인과 가장 가까운 프랑스 지역에서 살면서 음악 활동을 했다는 것이 너무나 인상적이었습니다. 그렇게 만난

인연으로 저는 현악기중에서 첼로를 가장 좋아하게 되었고 그의 음반을 구해서 듣기 시작했지요. 책을 통해서

악기를 접하는 특이한 경험이었고 그 때부터 지금까지 첼로 연주곡은 일상의 커다란 즐거움이 되고 있지요.

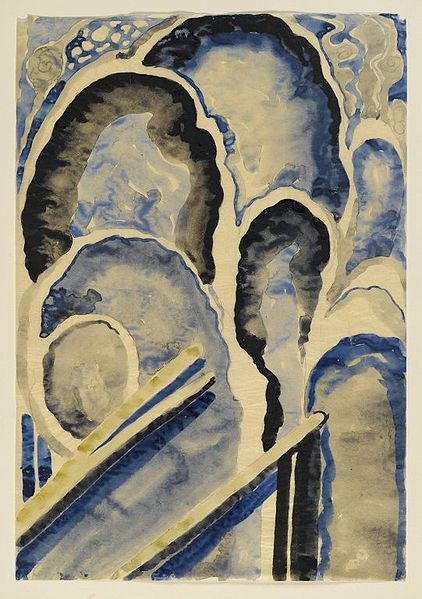

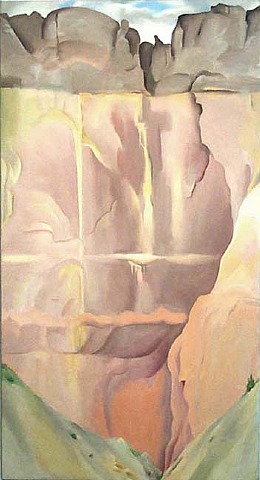

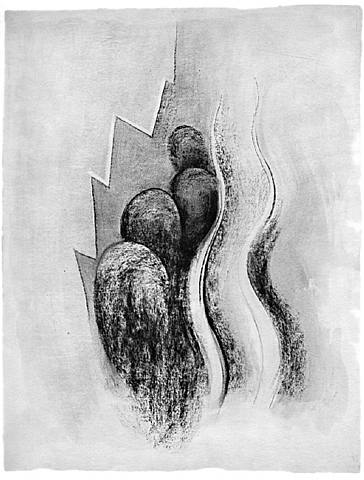

콜 니드라이와 더불어 보고 있는 화가는 조지아 오키프입니다. 이번 미국 미술 300년전에서 포스터로 나온

한 장의 오키프, 이 그림이 오히려 더 큰 캔버스였다면 어떤 느낌이었을까 자꾸 생각하게 만드는 그런 묘한 매력이

있는 그림이었지요.

그림을 검색해서 보다 보니 낯설고도 눈길을 끄는 여러 점이 있었습니다.

뉴욕에 갔을 때 스티클리츠가 모은 그림들을 전시한 특별전이

뉴욕에 갔을 때 스티클리츠가 모은 그림들을 전시한 특별전이

있었지요. 덕분에 아주 멋진 시간을 보냈었는데 그 때의 인상이 강렬해서 도판을 구하지 못한 것을 지금도 아쉬워

하고 있는 중인데요 그러니 망설이는 경우 주머니 사정이 조금 복잡하더라도 일단 책을 구하는 것이 더 좋은

방법이 아닐까 그런 생각을 하게 되네요.

현악기를 배울 기회가 있다면 당연히 첼로라고 생각했지만 엉뚱하게 바이올린을 먼저 배울 기회가 우연히

생겼고, 첼로는 첼로 선생님으로부터 손가락이 작아서 도저히 어렵겠다는 진단을 받은 이후로 마음으로 접었지만

그래도 역시 마음이 어둡거나, 축하할 일이 생기거나, 늦은 밤 음악이 듣고 싶으면 자연히 첼로에 손길이 갑니다.

그림을 고르면서 듣는 소리, 역시 이런 시간이 주는 그윽한 묘미가 있지요.

국제 갤러리에서는 바스키아전이, 서울시립미술관에서는 팀 버튼 전이 열린다고 하니 마음이 그 쪽으로 끌리고

있습니다. 그림을 한자리에서 보는 것, 그것으로 인해 관심이 어디로 뻗어갈지 모르고, 평범한 사람들이 전혀

생각하지 못하는 것들을 보여주는 예술가들로 인해 갑자기 지평이 확 넓어지는 그런 기분을 맛보는 순간의

떨림을 기대하기도 하고요.

가끔 하루가 참 모자란다고 생각하지만 다시 생각해보면 모자라기 때문에 더 애틋하고 알뜰하게 하루를 쓸

수 있는 것이 아닐까 하는 생각도 하게 되더라고요.

브루흐를 듣는 김에 그의 바이올린 협주곡을 오랫만에 함께 듣습니다.

회원정보가 없습니다

회원정보가 없습니다