어제 강의에서 본 슬라이드,그 중에서도

레오나르도 다 빈치의 옷주름과 인체 스케치가

머릿속을 떠나지 않고 떠돌아다닙니다.

덕분에 수요일 낮 시간

브람스를 틀어놓고 그림을 보러 들어왔지요.

언젠가 예술의 전당에서 레오나르도 다 빈치의 스케치만을

모아서 전시를 한 적이 있습니다.

그 때 가보고 얼마나 놀랐던지요.

유화만이 그림이 아니로구나

스케치 하나로 이렇게 다양한 표정을 보여줄 수 있다니

하고요.

그런데 어제 강사에게 들어보니 그 전시회는

적자가 나서 기획사가 망했노라고 하네요.

아마 당시만 해도 오래전이라

드로잉전을 보러 가는 관람객이 별로 없었겠지만

아마 요즘의 추세라면 이 전시회에 가고 싶어하는

사람들이 많이 늘었지 않을까

이런 전시가 다시 한 번 열린다면 조금은 밝아진

눈으로 더 자세히 볼 기회가 되련만 하는 기대하는

마음이 생기네요.

그는 다른 화가나 조각가와는 달리 해부를 통해

과연 영혼은 어디에 있는가를 찾아다녔다고 하네요.

그러나 영혼이 머물 곳은 아무 곳도 없다는 결론을 내렸다고요.

그가 그로테스크한 것에 대해서도 관심이 있었다는 것

그런데 그것이 한 번의 스케치로 나온 것이 아니라

제대로 된 관찰을 통해서 그리고 또 그리는 과정에서

자신이 원하는 대상을 잡아낸 것을 다양한 코그림을 통해서도

알 수 있었습니다.

어제 정선에 관한 책을 읽으면서도 그리고 뒤러가 쓴

일기에서도 나오더군요.

하루도 쉬지 않고 그리고 그리고 또 그렸노라고.

어제 본 옷주름

강사는 보티첼리의 옷주름과 레오나드도 다 빈치의

옷주름을 대조해서 보여주면서 이야기를 풀어나갔습니다.

옷주름으로 옷을 입은 사람의 신분이나 성격을 제대로 드러낼 수 없다면 그것은 제대로 된 그림이 아니라고 생각한

레오나르도는 옷주름을 통해서 사람을 보여주었고

실제로 옷주름자체만 보더라도

빛과 그림자를 통해서 흐르는 듯한 느낌을 제대로 살린

이 멋있는 모습을 보라고요

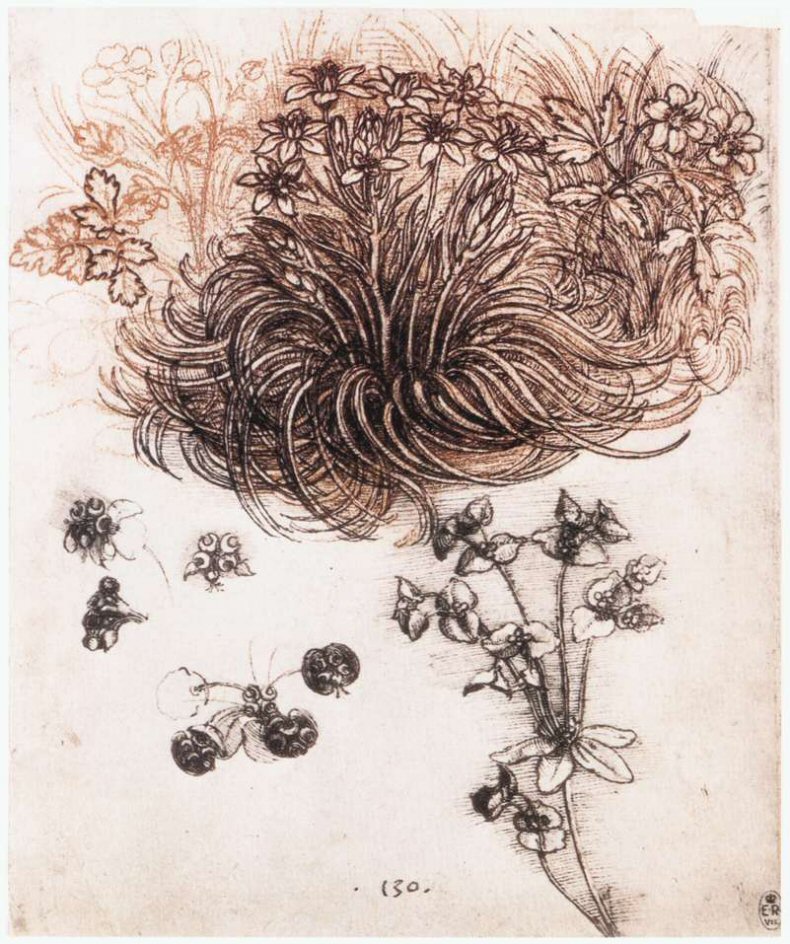

그는 또한 식물의 일생,예를 들면 씨앗에서 시작하여

열매를 맺는 전과정을 보여주고 싶어했노라는 말도

들었습니다.

동방박사의 경배를 원근법적으로 스터디한 것이라고

아주 제목에서부터 그렇게 표현되어 있네요.

수없이 쳐진 빗금이 그가 이 작품에서 원근법을 연구한

흔적을 보여주고 있습니다.

이 그림을 보면 중간에 잘라졌다 붙여진 흔적이 있지요.

미완성인 이 그림을 소유자가 얼굴부분만 잘라서 팔았다고

하더군요.

그러다가 이 작품에서 정작 중요한 부분은 돌맹이를 쥐고

있는 부분에서 올라가는 팔의 근육부분이란 것을 알고는

나중에 찾아서 붙인 것이라고요.

백살이 넘은 노인이 피렌체에 살고 있다는 것을 알고는

레오나르도가 찾아가서 사정을 했고

그가 죽은 후에 그를 해부해서 노인의 특성을 제대로 파악했고

그 사람의 특성을 살려서 이런 그림에서 모델로 썼다는

말도 들었습니다.

최후의 만찬을위한 인물스터디중 한 점이네요.

당시 그가 초상화를 그리기 이전까지만 해도

인물의 감정을 표현한다는 것은 생각지도 못했다고 하더군요.

감정표현이 없이 밖으로 드러난 사람을 그리는 것이 초상화였는데

레오나르도 다 빈치에 이르러서 처음으로 내면의 감정을

밖으로 드러내는 인물 초상이 가능해졌다고요.

시와 회화에 관한 논쟁에서 회화야말로 밝은 눈의 시라고

그러니 장님 회화인 시보다 우월하다고 생각한 것이

바로 레오나르도 다 빈치이고 그는 그런 자신의 이론을

그림으로 유감없이 표현했노라고 하는 설명도 인상적으로

담아왔습니다.

유다를 위한 습작인데요

그를 그릴 모델을 찾다가 20년전에 예수의 모델이었던 사람이

바로 유다의 모델이었더라는 아주 오래전부터 내려오는

이야기가 버젓이 여러 책에서 소개되고 있는데

사실 이 작품은 3년만에 완성된 그림이라고요

그러니 유다에 관한 이야기는 누군가가 처음 퍼뜨린 이후로

검증되지 않고 계속 내려오고 있는 야사라고 할 수 있겠지요?

문익점의 목화씨처럼요

그래도 사람들이 그런 이야기를 지어내고 퍼뜨리는 과정이

재미있다고 느꼈습니다.

비트루비우스의 인체비례에 관한 것을 레오나르도 다 빈치가

연구한 드로잉입니다.

이그림에 얽힌 이야기를 어제 자세히 들어서

이제 이 드로잉을 보면 다양한 이미지가 떠오를 것 같아요.

대가가 한 말을 그대로 수용하지 않고 실측을 해서

찾아낸 비례관계에 대한 설명을 들으면서

세종대왕이 주자라고 해서 다 옳은 것은 아니라고 했던

학문자세에 대한 글이 생각나네요.

글에서 저자가 한 말을 그대로 다 수용할 것이 아니라

내 눈으로 제대로 따라가면서 생각하는 공부를 하고 싶다는

생각이 저절로 드는 시간이네요.

회원정보가 없습니다

회원정보가 없습니다