1920년대의 베를린, 바이마르 공화국 당시의 베를린은 파리에 이어 문화적 폭발이 일어난 장소였습니다.

물론 파리와는 달리 집중적으로 모든 문화적 역량이 한 곳에 집중된 것은 아니어서 다른 도시에서도 다양한

문화적 실험이 있었지만 그 중의 꽃이 베를린이었다고 하네요. 바이마르 공화국에 만개한 문명에 대한 부분이

내가 맡은 발제 파트여서 그 안에서 거론된 화가들을 사이버상에 올려놓겠다고 약속을 했지요.

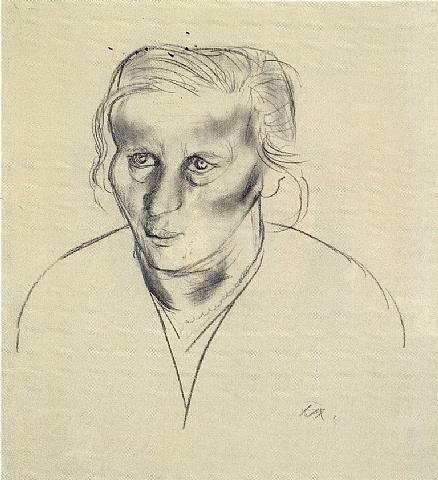

서울대 미술관에 오토 딕스의 그림이 왔다는 말을 듣고 기억하고 있었는데 다양한 일들이 밀려와서 깜빡

잊고 말았습니다. 그 사이에 전시는 이미 끝났을 것 같은데 아쉽군요. 사실 한 자리에서 이 화가의 그림을

보기는 쉽지 않은 기회인데, 그래서 앞으로는 더욱 더 기억력을 믿을 것이 아니라 메모를 해야할 것 같네요.

1차대전이란 큰 전쟁 (당시만 해도 1차대전이란 이름이 아니었겠지요? 두 번째 큰 전쟁이 일어나고 나서야

앞의 전쟁을 이렇게 명명하게 되었다고 합니다.) 을 겪고 나서 유럽인은 그 이전과 같은 상태로 돌아가긴

어려웠을 것 같아요. 모든 가치가 녹아내려 버린 시대에 살아간다는 것은 우리들의 이성만으로는 상상하기

어려운 그런 시대가 아니었을까요? 그러니 그런 상황이 그림에도 당연히 영향을 미쳤을 것이고.

역사따로 미술사따로 문학사따로 경제사,혹은 정치사 따로 이런 식으로 배우는 방식에 의문을 느끼고 됩니다.

한 시대에 관련한 많은 것들이 서로 유기적인 연관을 맺고 있는데 따로 국밥처럼 배우다가 요즘 철학시간

역사시간, 미술사시간의 공부가 거의 동시대를 다루다보니 이렇게 밀접한 연관을 다 따로 따로 읽는다는

것이 이상한 것이 아닌가 하는 생각을 하게 되네요.

시대의 엄혹함이 덜하고 더한 것은 있다고 하더라도 한 생명을 받아서 살아간다는 것에는 즐거움이외에도

고통이 반드시 동반하는 시기가 많겠지요? 그 시기를 개인이 어떻게 넘기는가는 개인의 힘만으로는 불가능한

부분이 많으므로 우리가 살고 있는 작게는 지역, 나라, 크게는 더 큰 세계에 대해서 계속 고민하게 되는 것

아닐까요?

회원정보가 없습니다

회원정보가 없습니다