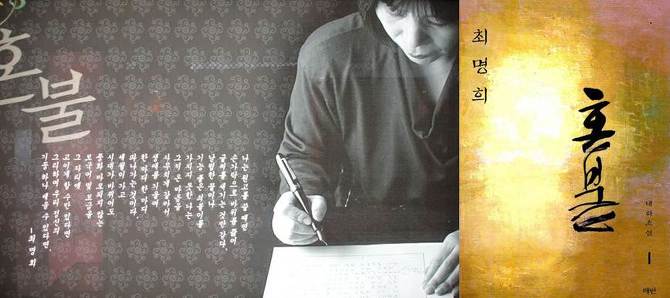

최명희(1947년 ~ 1998년) 대하 예술소설 <혼불 전10권>을 남김

‘말’에는 정령이 붙어 있다고 한다. 그래서 말이 ‘씨’가 된다고 한다. 나는 모국어의

모음과 자음이 어우러져 빚어내는 울림과 높낮이, 장단을 사랑하여 이 말의 씨를

이야기 속에 뿌리는 사람일 것이다.

지금 우리는 백 년이 아니라 천 년 단위가 바뀌려는 세기 말의 퇴폐 향락적이며

무의미가 창궐하는 지금, 자본주의 산업사회 정보화 영상 시대를 살고 있다. 이러한

가운데 누累천 년 동안 면면히 우리의 삶이 녹아서 우러난 모국어마저도 단순한

기호로 흩어져 버리려 한다.

모국어는 우리 삶의 토양에서 우리의 생각과 느낌을 품고 길러 정신의 꽃으로 피워

주는 씨앗인데, 진정한 말의 참다운 의미를 담지 못한 탓인가. 요즘은 말을 제일

하찮게 여기는 것 같다.

그러나 언어는 정신의 지문 指紋 이다.

나의 넋이 찍히는 그 무늬를 어찌 함부로 할 수 있겠는가.

나는 ‘혼불’을 통하여 순결한 모국어를 재생해 보고 싶었다. 전아하고, 흐드러지면서,

아름답고, 정확한 우리 모국어의 뼈와 살, 그리고 미묘한 우리 말 우리 혼의 무늬를

어떻게 하면 복원할 수 있을까. 그것은 늘 나를 사로잡는 명제였다.

가장 한국적인 말의 씨앗으로 춘향전이나 심청전 같은 우리식 고유의 이야기 형태를

살리면서 서구 전래품이 아닌 이 땅의 서술 방식을 소설로 형상화하여, 기승전결의

줄거리 위주가 아니라, 낱낱이 단위 자체로서도 충분히 독립된 작품을 이룰 수 있는

각 장, 각 문장, 각 낱말을 나는 쓰고 싶었다.

이러한 작업을 통해서, 첨단 기술 문명의 시대를 맞아 새로운 도구를 발명할 때 마다

무조건 지금까지 있었던 삶과 문화를 여지없이 팽개쳐 버리는 요즘, 차가운 기계와

흘러넘치는 물질과 정보, 그리고 과장으로 포장된 영상으로 인해서 생활이 편리해진

것은 사실이나 오히려 그것들에게 점령당하여, 인간이 소외되고 인간끼리의

교통이 끊기어 급기야는, 풍요로운데 피폐한 <현대인>들의 떠돌이 정서에 한 점

본질 적인 고향의 불빛을 전할 수만 있다면 나는 이야기 쓰는 심부름을 하는 대리인

으로서 더 이상 바랄 나위가 없을 것이다.

아무리 시대가 바뀌고 생활방법과 도구가 달라져도 영원히 변하지 않는 근원적인

삶의 생명소는 무엇일까. 그것을 찾아서 나는 한 시대의 인간과 문화와 자연을 ‘언어’

로 건져 나의 모국에 한 소쿠리 모국어로 바치고 싶다. 그 <모국어>가 나의 생애를

담아 시대의 물살에 징검다리 돌 한 개로 남기를 나는 바란다.

「작품 창의론」중에서 ―

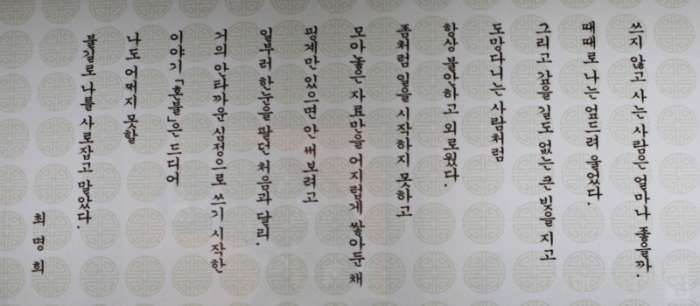

수심愁心 없는 사람이 어디 있으랴.

가을은 나그네가 먼저 듣는다 하고, 가을바람에 마음 놀란 나그네,

아득히 처자妻子를 그려 편지를 쓴다 하는 이런 밤에는, 굳이 나그네가 아니어도

잠들기란 어려울 것이다.

잎 지는 소리가 깨워 놓은 수심을 재우려고, 외로운 베개를 돋우 괴고 몸을

뒤척이는 소리가 버스럭, 버스럭, 마른 낙엽처럼 가슴에 부서질 때, 달이나 보자

하고 홀연 영창을 열면,

아아, 언제 저토록 서리가 내렸는가.

순간 놀라게 한다.

마루와 댓돌과 뜰에, 시리도록 싸늘히 깔린 달빛의 희고도 푸른 서슬은 영락없는

서리여서, 몇 번을 다시 보게 하는 것이다.

밟으면 검은 발자국 묻어날 것 같아 차마 밟지 못하고 멀리 눈을 들면, 기러기

울음 흐르는 하늘에 달 하나, 서리 빗긴 상월霜月이 처연히 떠 있는 것이다.

그러나 참으로 달빛이라면, 역시 한겨울 깊은 밤의 달빛이리라.

촉촉하게 피어나는 꽃잎도, 향훈도, 우거진 잎사귀도, 꽃보다 더 곱다는 단풍도

이미 흔적 없이 사라진 대지의 깡마른 한토寒土에, 나무들은 제 몸을 덮고

있던 이파리를 다 떨구어 육탈肉脫하고 오로지 형해로만 남은 겨울.

겨울은 사물이 살을 버리고 뼈로 돌아가는 계절이다.........

<혼불> 5권 41~42쪽에서

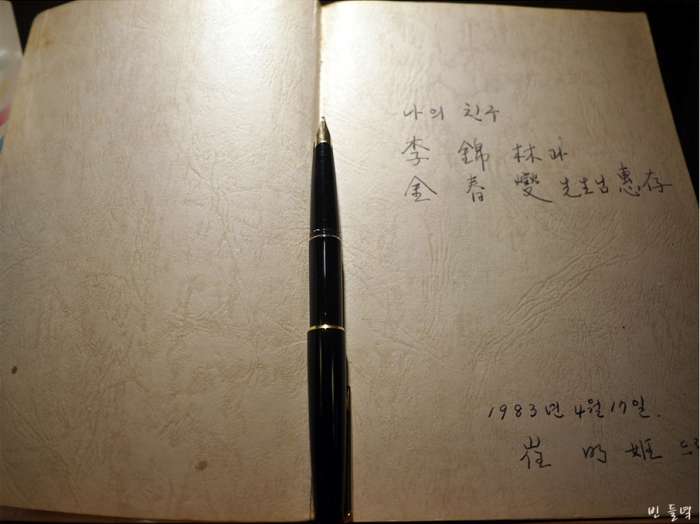

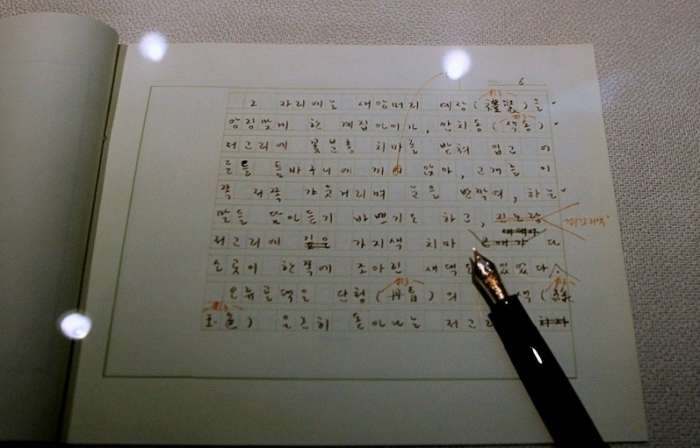

생전 고인故人의 유품들

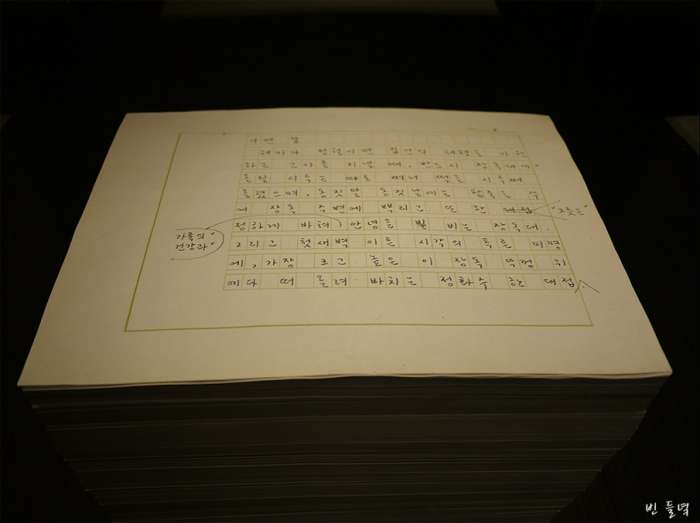

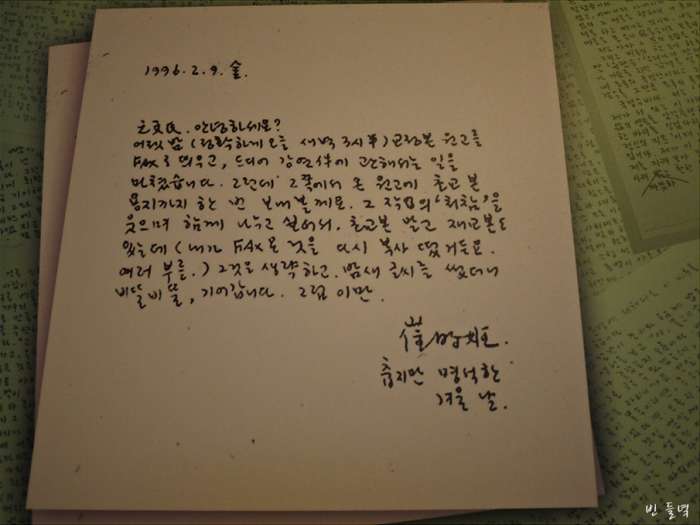

1980년 4월부터 1996년 12월까지 17년간 혼신을 다하여 <만년필>로 써내려간 육필 원고지 1만 2천장.......

<최명희 문학관> 소장

<혼불 문학관>에 재현해 놓은 작가 생전의

집필실

최명희 작가는 작품의 <원고지>를 모두

만년필로 썼다고 하네요.

“언어는 정신의 지문입니다. 한 나라, 한 민족의 정체는 <모국어>에 담겨 있습니다.”

― 호암 예술상 시상식에서 ―

“제가 정말 쓰고 싶었던 것은, 딱 한 가지만 얘기하라 한다면 그것은 어둠이 결코

빛보다 어둡지 않다는 것입니다.”

― 제11회 단재상 수상 소감 글에서 ―

<혼불 문학관>

<최명희 문학관>

<혼불 문학관> 전북 남원시 사매면 서도리 522번지 대표전화: 063)620-6788

예술 작가가 존재해 살아간다는 건 한 등불이 세상을 밝히는 것이고, 그의

생명이 죽음에 이르러 하늘로 돌아갈 때 세상의 ‘빛’ 하나가 사라져가지요.

작가는 1998년 12월 11일에 숨을 거두기 전 산소 호흡기를 쓴 채 마지막으로

“혼불 하나면 됩니다.”....... “아름다운 세상입니다. 참으로 잘 살고 갑니다.”

나직하게 말하며 지상의 삶을 마치고 고요히 영원 속으로 떠나게 됩니다.

인터넷과 스마트폰에 힘입어 오늘 날처럼 언어의 소통이 신속하게 전달된 적이

없었지만 한편으로 현대처럼 모국어가 오염되고 거칠어진 때도 없었는데요,

말이 정신의 지문이라는 작가의 간절한 외침이 어둠 속의 빛처럼, 또한 깨침의

소리로 들리는 ‘현실’ 이 우리가 극복해야 할 당면 문제이겠습니다.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~