장미의 이름, 아주 오래 전 이 소설을 읽으려다가 중반도 못 가서 접었던 아픈 기억이 있지요. 중세가 배경인

소설인지라 우선 수도원, 수도사, 교황, 황제, 이단심문관, 이런 인물들의 이야기에 집중이 어려웠거든요. 후에

영화로 보고 나서야 이렇게 재미있고 서로 충돌하는 가치관을 다룬 이 영화를 나는 소설로 못 읽고 만 이유는

무엇일까 혼자 고민했던 적이 있었고 그 다음 장미의 이름은 제게서 멀어진 말그대로 이름만 남은 책이었습니다.

그러다가 올해 초 금요일 밤 행복한 고전읽기 리스트를 만들면서 중세를 이해하는 차원에서 장미의 이름을 넣기로

했습니다.

개천절 하루, 그리고 어제, 틈만 나면 거의 모든 시간을 장미의 이름 읽기에 몰아넣었고 드디어 장미의 이름을

다 읽고 나니 7시가 다 되어 가더라고요. 그런 정도의 몰입을 할 수 있다는 것이 놀라웠습니다. 이것이 함께 하는

책읽기가 아니면 가능한 일이었을까 생각해보니 신통방통하다는 말이 저절로 나올 정도였습니다. 책장에 먼지가

묻은 채로 꽂혀 있을 때의 책과 독자의 손에 들려서 한 세상을 보여줄 때의 책이란 얼마나 다른 존재인지요

존재의 변이라고 할 만큼 다른 것이 아닐까, 그렇게 펼쳐서 보이는 한 세상을 만나서 지지고 볶는 그 과정의 짜릿한

기운때문에 나는 오늘도 새로운 책을 펼치는 모양입니다.

어제 점심 약속이 있었습니다. 그런데 문제는 아람누리에 책 반납을 해야 하기도 하고, 역사에 관련된 책을

빌려야 할 일도 있어서 일부러 아람누리로 약속을 잡았지요. 아주 짧은 시간밖에 낼 수 없는 상황이라서 번개처럼

빌릴 책을 점검하던 중 아무래도 장미의 이름에서 만난 이단 논쟁, 중세 기독교에 관한 설명이 들어간 책을

고르게 되네요. 그렇게 해서 고른 다섯권의 책중에 반룬의 관용이란 제목의 책이 있습니다. 오래 전 본 책이지만

다시 읽어보니 이렇게 재미있는 설명으로 독자를 자신의 페이스로 끌어들이는 그의 능력에 또 한 번 놀라고 있습니다.

나도 이런 글을 쓸 수 있다면 하는 살짝 질투가 나면서 동시에 부러운 마음을 느끼고 있는 중이기도 하고요.

원래 도서관에 갈 때만 해도 다른 책을 마음에 두고 갔지만 그 자리에 서니 그것은 까맣게 잊고 눈앞에 필요한

책을 고르면서 혼자서 웃습니다 , 이런 직접성이 갖는 힘이 있구나 싶기도 하고요. 장미의 이름을 읽던 이틀간의

몰입, 그러다가 어라, 예전에 교황의 역사라는 책을 산 적이 있는데 하고 찾았습니다. 이화여대에 영화보러 갔던 날

학생 장터가 열리고 책을 할인하고 있어서 고른 책인데 그 때만 해도 교황의 역사안에 기록된 내용이 이렇게

요긴하게 쓰일 줄은 몰랐는데 어제 수업에 필요한 내용이 있을까 싶어서 찾아보니 줄을 쳐가면서 읽은 흔적이

있네요. 사실 내용도 잘 모르면서 궁금해서 읽었던 것인데 어제 수업에 크게 도움이 되는 것을 보고 역시 한 번

읽기 ,두 번 읽기의 차이가 있고, 선행한 독서가 다음의 독서에 어떻게 작용하는가의 문제에 대해서도 다시

한 번 고개 끄덕이게 되었답니다.

장미의 이름을 읽고 모인 사람들, 우선은 교황의 역사에서 필요한 부분을 발췌해서 설명을 더하면서 사전 지식을

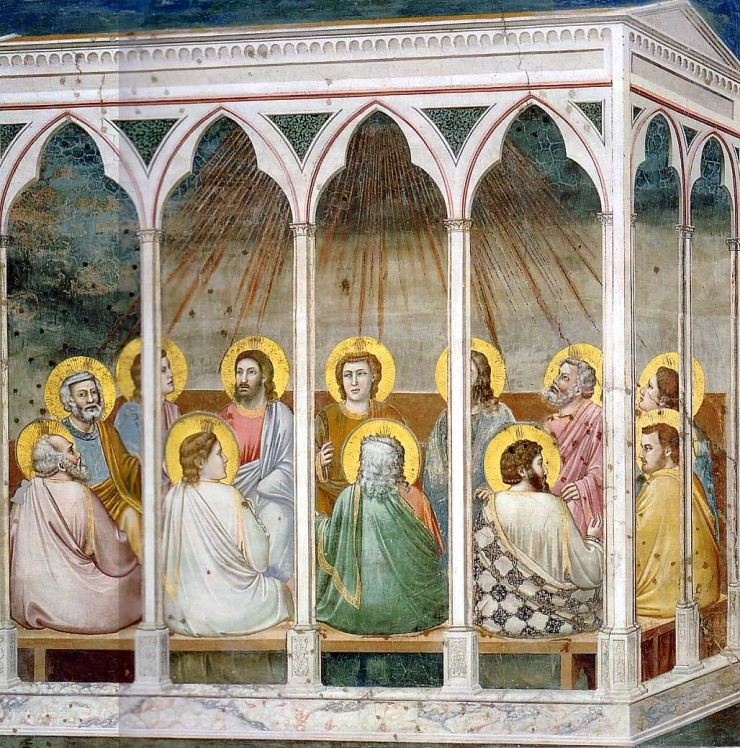

쌓는 공부를 했지요. 그렇게 하고 나서 텍스트를 읽으면 갑자기 개안의 기쁨을 누리는 효과가 있으니까요. 그리스도의

청빈을 둘러싼 논쟁, 단테가 신곡에서 그렇게도 비난했던 보니파치오 8세, 그가 갖고 있는 다른 면에 대한 설명을

읽으면서 한 사람의 글에서 만난 것만으로 누구를 판단하는 것은 얼마나 위험한 일인가를 다시 생각하기도 하고

단테의 신곡 지옥편에서 만난 인물들을 다시 떠올리기도 하고, 성전 기사단의 재산을 뺏기 위해 무리수를 두었던

필리프 4세 이야기, 그가 교황과 대립한 내용, 그의 행위에 분노한 스위스의 주교가 예언한 대로 대가 끊어져

발루아 왕가가 생긴 이야기, 그로 인한 백년 전쟁, 아비뇽 유수, 그것이 유럽사에 끼친 영향, 그리고 드디어

장미의 이름의 전편에 걸쳐 등장하는 요한 22세, 루트비히 황제까지 읽고 나니 머리는 가득한데 시간은

상당히 흘러버렸습니다. 그렇다면 내용이야기는 다음 번에 더 보충하기로 하고 오늘은 간단하게 각자 소감을

이야기하는 수준으로 끝나자고 했지요.

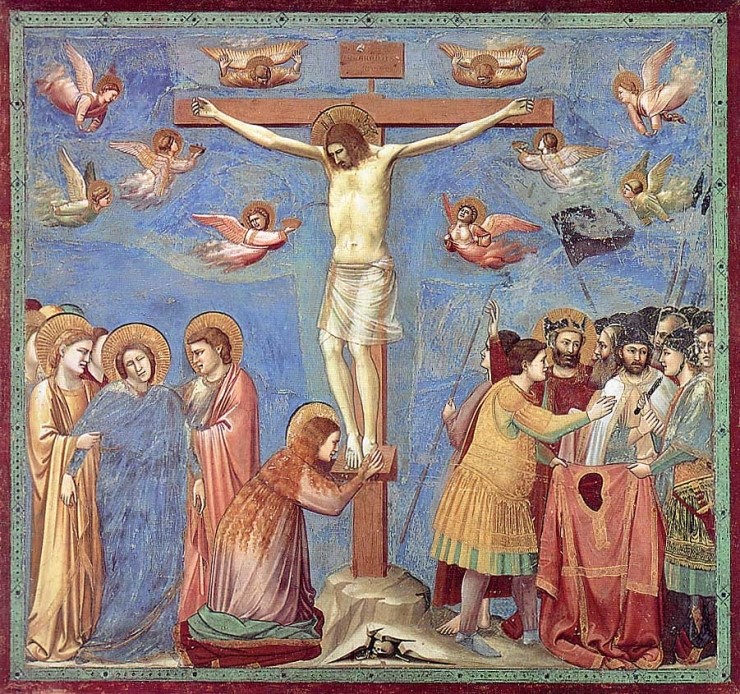

이 그림의 아래쪽이 바로 요한입니다, 그런데 이 사람이 요한 계시록의 바로 그 요한인지 아닌지 잘

모르겠다는 것, 그리고 어제 소설에서 요한계시록의 구절들이 이야기를 끌고 가는 주요 축으로 나오는데

요한계시록이 제겐 두드리기 어려운 문이라서 어떻게 접근하면 좋을까 고민했다는 이야기에 바로 검색을 해서

계시록이 씌여진 배경을 설명해주는 진달래씨, 그 이야기를 듣고 나서야 그래서 하고 고개 끄덕이게 되네요.

일상의 뿌리마저 흔들리는 시대, 그럴 때 나오기 쉬운 종말에 대한 예견, 그런데 과연 그 때만이 그렇게 일상의

뿌리가 흔들리는 시기이고 지금은 코앞에 전쟁이 없다고 해서 평화로운 시대인가 다시 돌아보게 되었습니다.

윌리엄 수사가 자주 언급하는 스승 로저 베이컨이 궁금하고, 에코가 이 소설에서 말하고 있는 사물의 이름과

실재의 문제, 그리고 정해진 진리가 있는가, 누가 진짜 적그리스도인가 하는 문제, 이것은 꼭 신앙의 세계에만

관련된 것은 아니겠지요? 한 번 읽고 다 읽었노라고 말하기 어려운 책이 쌓여가고 있지만 그것이 괴롭다기 보다는

언젠가는 다시 이렇게 기대를 쌓아가고 있는 기분이 드는 것은 상당히 긍정적인 반응이 아닌가 싶어요.

다음 시간에는 미리 중세의 신학과 철학에 관해 미리 조금 더 읽어보고 만나기로 했습니다. 제겐 암호처럼 복잡했던

중세의 문이 조금씩 열리는 즐거움을 느낀 날, 함께 하는 사람들덕분에 이런 시간이 가능하다는 것에 감사하는

마음이 절로 일었습니다.

2주후에 만나면 같은 자리에서 무슨 이야기가 오고 갈까 벌써부터 궁금해지네요. 프란체스코 수도원의 인물들이

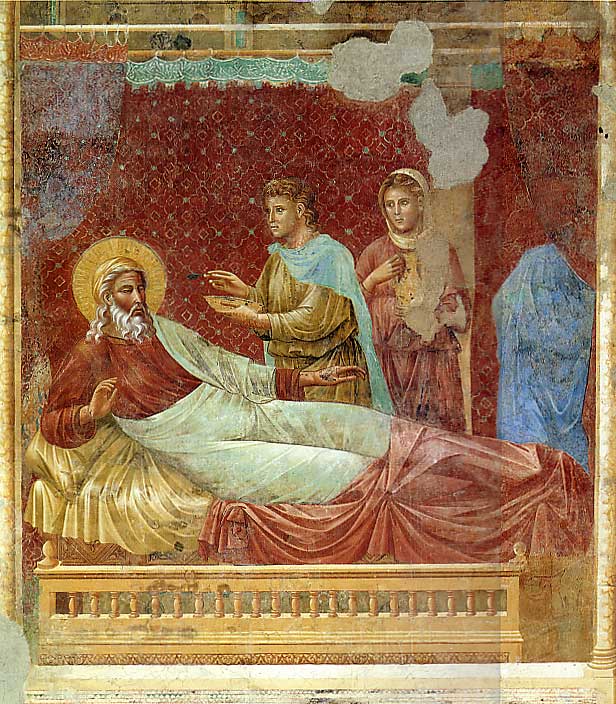

많이 등장하는 소설을 읽은 날 자연히 찾아서 보게 된 화가는 지오토였습니다.

회원정보가 없습니다

회원정보가 없습니다